La clef : Heurs et malheurs du dernier cinéma associatif de Paris [N°1]

D’un oeil mi-clos, un matin dans le métro, voilà pas qu’en feuilletant Libé je tombe sur ces phrases :

« Un vent de révolte souffle sur le Quartier latin. La Clef, cinéma associatif fermé en avril 2018 par le propriétaire des murs, le comité d’entreprise de la Caisse d’épargne d’Île-de-France (CECEIDF), est occupé illégalement. Depuis le 21 septembre, une joyeuse troupe de cinéphiles (spectateurs, jeunes réalisateurs, collectifs et squats d’artistes) projette des films presque tous les soirs dans cette salle née de l’ébullition de Mai 68. »

Piquée au vif dans ma curiosité, je décide de m’y rendre le soir même. Seule devant le rideau baissé, j’attends timidement jusqu’à ce que des bruits de ferraille me tirent de ma torpeur. Un jeune homme en baggy, tout sourire et cheveux en bataille, invite les quelques curieux agglutinés à entrer. C’est là qu’on reconnaît les habitués :

– Ça va ce soir, y a du monde ? Et Derek il est là ? Le procès, c’est pour quand ?

Moi je m’approche en balbutiant du guichet. Ici, pas de hublot anonyme par lequel il faut crier « j’ai ma carte étudiante » avant de tendre un billet rose. Un autre jeune homme en sweat aux cheveux en batailles m’explique qu’il faut adhérer à l’association pour entrer dans la salle : c’est gratos, c’est juste pour être un peu moins illégal. Alors j’adhère, je signe la pétition, je glisse quelques pièces dans le pot « prix libre ».

– Le film de ce soir, c’est quoi ? Je demande timidement.

– Un docu de science-fiction féministe des années 80,

Born in flames, de Lizzie Borden, c’est les étudiants de

Paris III qui l’ont choisi !– Et le procès si vous le gagnez, vous allez pouvoir rester ?

– Euuuh c’est pas si simple, là c’est des squatteurs qui

passent individuellement à la barre, rien ne nous protège

d’une expulsion…

La séance va commencer, pas le temps de se plonger dans les méandres juridictionnels de l’affaire. Le documentaire est complètement perché. Même quand je me perds dans les archives d’Arte le dimanche en retour d’after, j’ai jamais vu un film pareil. Le pitch, c’est un monde post-capitaliste tendance démocratie socialiste mais en fait dystopique, dans les Etats-Unis des années 80. Une bande de féministes dépositaire d’une radio pirate commet des attentats militants, puis finit par faire exploser le World Trade Center. Le spectateur n’est pas tenu par la main, c’est brut, faut s’accrocher pour tout saisir, ou accepter de ne pas tout saisir. Billie Holliday entonne Strange Fruit, ça donne des envies de révolution.

« Le jour où ça cessera d’être le bordel,

c’est que quelqu’un aura pris le lead.»

Je ressors de la salle, galvanisée. Une jolie brune qui ressemble un peu au personnage féminin d’À bout de souffle, mais avec une bière en canette à la main et un subtil accent italien, m’accoste tandis que je me roule une clope.

– Salut, c’est la première fois que tu viens ?

– Oui, j’ai adoré et toi ?

– Oh moi je suis là un peu tout le temps, j’habite dans un

squat d’artistes à Paris. Je fais de l’art, j’occupe des lieux.

S’ensuit une discussion passionnante, elle m’explique qu’elle a beau vivre dans les squats depuis qu’elle est arrivée à Paris, elle se demande toujours si c’est bien. Si c’est légitime, d’enfreindre la propriété privée. Elle n’a toujours pas la réponse, alors elle continue. Un jeune homme longiligne aux yeux bleus et traits sérieux se joint à nous. À l’aisance de sa démarche, je saisis qu’il est ici chez lui.

– Vous êtes combien à peu près, à gérer l’occupation et la

programmation ? Je lui demande.– On est une cinquantaine depuis septembre : issus de

collectifs de squatteurs, des gens du milieu du cinéma

aussi, des réalisateurs, des étudiants, des collectifs…– Et c’est pas le bordel à cinquante ?

– Si, c’est un sacré bordel. Les réunions durent des

heures, il faut un temps fou pour prendre la moindre

décision. Mais heureusement. Le jour où ça cessera d’être

le bordel, c’est que quelqu’un aura pris le lead…

Dans leurs yeux comme dans leurs mots, sur le trottoir crépusculaire de la rue Daubenton, je vois le Paris en friche de mai 68, celui de tous les possibles, le Paris de l’imagination au pouvoir.

– Ici, le cinéma, c’est pour tout le monde. Pas besoin de s’y connaître, de savoir ce que tu viens voir, tu entres, si tu as quelques pièces à donner tant mieux, sinon tu entres quand même. Tu ne traverses pas un centre commercial, tu ne te retrouves pas face à un guichet vitré anonyme. C’est juste ça qu’on veut sauver.

– C’est marrant parce que moi je suis en train de monter un petit journal

avec une bande de potes, lui dis-je, et c’est un peu pareil : on veut créer un truc accessible, pour tout le monde, sans codes préétablis ni hiérarchie interne, et c’est un sacré bordel…

Ces lieux de rencontre avec la figure de l’autre,

ni au travail, ni à la maison.

Je retournerai à La Clef plusieurs fois après cette première rencontre avec le dernier cinéma associatif parisien. Aux sourires et regards affectueux, je sens que ça y est, je suis moi-même une habituée. Alors quand je vois que le cinéma organise une « Assemblée Extraordinaire » le 24 octobre, je me sens un peu légitime. J’y fonce, emmenant avec moi Cuxas le cinéphile et Ugo la bédéiste. La salle est comble, il faut même prendre un ticket. Il y a des vieilles blondes qui sentent le Guerlain sur les sièges en velours.

Camille Zehénne, actrice, réalisatrice, chercheuse et membre du collectif pluridisciplinaire Les Froufrous de Lilith (qui participe à l‘occupation de La Clef), prend la parole d’une voix tremblotante d’émotion. Elle a même l’œil humide, dans sa grande jupe sur l’estrade. Elle froisse ses notes dans sa main et cite Chris Marker : « Puisqu’on vous dit que c’est possible ». Possible, de faire un cinéma : « Libre, accessible, généreux et engagé ». Les références s’enfilent, Félix Himbert du collectif Le Coffre y va de sa prose pour lustrer La Clef, évoquant savamment les « tiers-lieux » de Ray Oldenburg1 : « Ces lieux de rencontre avec la figure de l’autre, ni au travail, ni à la maison. » La Clef en est un, les Parisiens en ont besoin.

Fini les fanfreluches de beatniks nostalgiques, Frédéric Hocquard, maire adjoint chargé de la nuit à la mairie de Paris, tout de noir vêtu des lunettes aux grolles, un peu boudiné dans son col roulé, est pressé. Il est attendu à un autre évènement culturel le soir même, il prend la parole avant de sauter dans son taxi :

– Merci pour ce que vous avez fait, merci d’avoir revivifié cette salle. Nous sommes dans un bras de fer avec le Comité d’entreprise de la Caisse d’épargne. On va tout faire pour que l’esprit de La Clef tel qu’il est depuis 1973 demeure. On ne connaît pas exactement le projet de la personne à qui il souhaite le vendre mais le diable se trouve souvent dans les détails. Quoi qu’il en soit, s’il ne correspond pas aux valeurs de La Clef, nous ferons valoir notre droit de préemption.

L’adjoint s’échappe sous une pluie d’applaudissements.

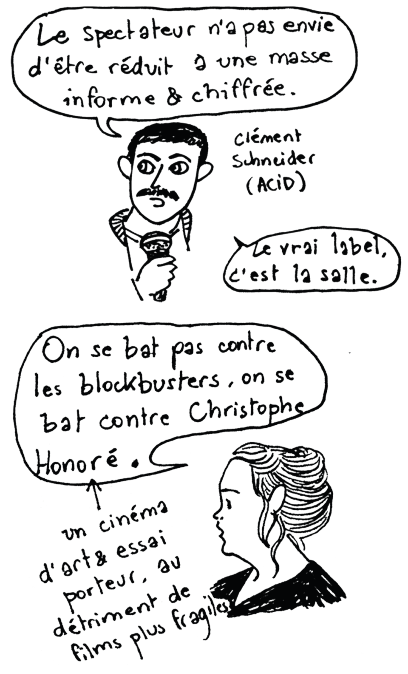

S’ensuit une table ronde sur le cinéma indépendant à Paris, par ceux qui le font : réalisateurs, syndicats, programmateurs, distributeurs des obscurs réseaux indépendants. Ils se répètent tel un mantra qu’il « ne faut pas tomber dans la sinistrose », mais sont tous d’accord pour dire que c’est un peu la cata. Difficile d’y voir clair, ils parlent entre connaisseurs.

Pourquoi le cinéma indépendant semble- t-il

en permanence au bord du gouffre ?

L’atmosphère est tendue dans le paysage de l’exploitation parisienne. Les salles obscures de la capitale perdent en fréquentation tous les ans, la faute à une banlieue de mieux en mieux équipée. Concurrence entre établissements, oui, concurrence entre films, aussi. Une vingtaine de films sortent chaque semaine – c’est trop, vous dira-t-on ! Mais bien malin celui qui saura désigner les « superflus ».

L’UGC des Halles peut dormir tranquille, il en faudrait plus pour surcharger ses 27 écrans ! Reste que pour un cinéma classique, qui possède en moyenne 4 écrans, il faut faire des choix. Voici donc quelques pistes pour éclairer ce qui se trame les lundis matins, jour de programmation, dans nos cinémas.

Dans les zones de concurrence entre les salles dites d’auteur et leurs rivales “généralistes”, comprenez les principaux circuits, les mastodontes du cinéma (UGC, MK2, Pathé), l’heure est au rapport de force. Et chaque semaine apporte son lot de déceptions dans le camp des « outsiders ». Chaque camp a sa carte à jouer.

Les circuits, tout d’abord, peuvent jouer la supériorité numérique. Imaginez un distributeur dont un film remporte un prix prestigieux, immédiatement courtisé par les exploitants, mais dont le reste du catalogue serait plus confidentiel… Le circuit peut faire valoir sa capacité à accueillir le film phare dans ses plus grandes salles, tout en ménageant plus tard un espace pour les cadets plus fragiles.

Après tout, quand on dispose de dizaines d’écrans, il est moins douloureux d’en risquer un, si c’est pour s’arroger la valeur sûre de la rentrée. Pour le distributeur, c’est une sécurité non négligeable sur la durée. Le circuit peut également prendre en charge gratuitement la promotion du film dans ses nombreux cinémas. Et pour couper court à toute naïveté, un circuit peut également se fâcher de voir l’un de ses concurrents directs servi au détriment de son propre avant-poste dans une zone contestée. Les négociations pour les films à venir risquent de se compliquer… Le chantage n’est donc jamais loin, même s’il est plutôt tacite, ou plus exactement déjà intégré par le distributeur dans sa prise de décision. Plus un distributeur dispose de titres « forts » dans son catalogue, moins il y est sensible, car il sera ménagé.

Autre atout des circuits, pas des moindres : leur attirail financier. Ils ont les moyens de rénover les salles, agrandir les établissements ou les réagencer de façon à multiplier les écrans dans un même espace afin d’absorber l’offre pléthorique de films. Les indépendants, engoncés dans des espaces certes historiques mais exigus, n’ont pas les moyens de suivre.

Les cinémas, indépendants ? Ça dépend…

Les cinémas indépendants ne sont pas dénués d’atouts pour autant. Ils misent sur l’engagement longue durée : contrairement aux circuits, où des entrées décevantes sont synonymes d’éjection précoce, le cinéma indépendant fait valoir son savoir-faire. Sa proximité avec un public d’habitués peut faire vivre un film au-delà des deux semaines minimales requises.

Leurs performances sur les films d’auteur, fruit d’un travail de longue date et d’une fidélisation d’un public autour de ces titres, sont excellentes. Les distributeurs y sont évidemment sensibles. Il est d’ailleurs un fait qui n’a pas échappé aux circuits : le nombre d’entrées pour le cinéma d’auteur est moins volatile (il est d’ailleurs croissant), que celui d’un multiplex une année sans Star Wars ni Avengers.

Une catégorie de films en particulier incarne le conflit de plus en plus frontal entre les salles dites d’auteur et leurs rivales “généralistes ». Ce sont les films d’auteur « porteurs », cette zone grise dans le sillage des Almodovar, Woody Allen, ou encore des grandes affiches du festival de Cannes (Parasite, The Dead Don’t Die…), des Oscars (Green Book), que convoitent désormais les circuits.

L’ancienne dichotomie est révolue

L’ancienne dichotomie qui séparait circuits et indépendants, et induisait une répartition naturelle des films, est révolue. La classification Art et Essai de l’AFCAE (Association française des cinémas d’art et d’essai) n’aide en rien à y voir plus clair, elle qui estampille aussi bien « Green Book » que « Les Étendues Imaginaires » (de Yeow Siew Hua).

De leur côté, les indépendants ne sont pas prêts à lâcher les poules dont les œufs d’or ont fait leurs plus belles années. En résulte une dilution des entrées, réparties dans des configurations absurdes. Une trentaine d’établissements – un record – sortent simultanément le même film, « le Almodovar » disons, tandis que d’autres films d’auteur peinent à trouver deux écrans dans la capitale, coupables d’être nés dans l’ombre d’un trop illustre camarade.

On comprend bien le risque que les films « fragiles » représentent pour des indépendants qui font le pari de la durée et n’ont à peine qu’une paire d’écrans qui se libère chaque semaine. Et une véritable prise de risque sur un film à faible renommée peut vite tourner au geste stratégique de séduction envers un distributeur « fort » en vue de son prochain bolide (sale temps pour les distributeurs les plus modestes). Mais à force de frilosité, comment faire éclore le successeur de Jim Jarmusch, l’héritier de Kore-eda ? Plus que les entrées, c’est l’identité des salles qui se dilue dans cette convergence des affiches. A ce petit jeu, les indépendants ont sans doute plus à perdre. Mais l’échéance de lundi prochain, drame hebdomadaire de la survie, occulte déjà toute pensée de long-terme.

Isma Le Dantec et Cuxas pour Le Chiffon

Photo de Une > Façade du cinéma La Clef, 2019. (Wikipedia/ Licence CC)

Dessins > Ugo.

[…] [3] Lire l’article « Sport et science : data, prêts … Partez ! », consultable ici. […]

Isabelle, je ne vous lis que ce 3 avril 2024. Votre intervention me va droit au coeur. Jean a souvent…

[…] réalisé par Gary Libot un des rédacteurs de Le Chiffon, journal de Paname et sa banlieue n°11 consacré aux…

Je suis surprise que la mémoire de Jean Levi, dont j’ai été l’élève au lycée Corneille en 1973 et 1974,et…

Pourtant il y en a pleins @Boris. On va devoir encore se battre, re-prendre tous les espaces, faire exister nos…