Fin du ticket de métro à la RATP : vers quoi nous mène l’informatisation de la billettique ? [N°5]

![]()

![]()

Au grand dam des ésitériophiles1, le ticket de métro c’est fini ! Comment toute cette histoire commence-t-elle ? Eh bien, en 2015 le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF, renommé Ile-de-France Mobilité, IdFM depuis 2017), autorité organisatrice du réseau ferroviaire dans la région, lance son « Programme de Modernisation de la Billetique ». L’objectif est double : remplacer les tickets magnétiques par de la télébilletique (utilisant la technologie RFID) et le passe Navigo, aujourd’hui possédé par 5 millions d’usagers dans la région, en l’important sur l’ordiphone ; instaurer la tarification à l’usage pour plus de « flexibilité2 ». Un programme conforté par l’élection de Valérie Pécresse en 2016 à la présidence de la région, candidate chantre de la numérisation des titres de transports, qui devient la nouvelle directrice du STIF. Le tout dans un contexte de préparation des Jeux Olympiques de 2024, du lancement du Grand Paris Express d’ici 2030, qui doublera la taille du réseau de métro, et de l’ouverture de l’intégralité du réseau de transport francilien à la concurrence, qui s’échelonnera sur 15 ans (2024-2039).

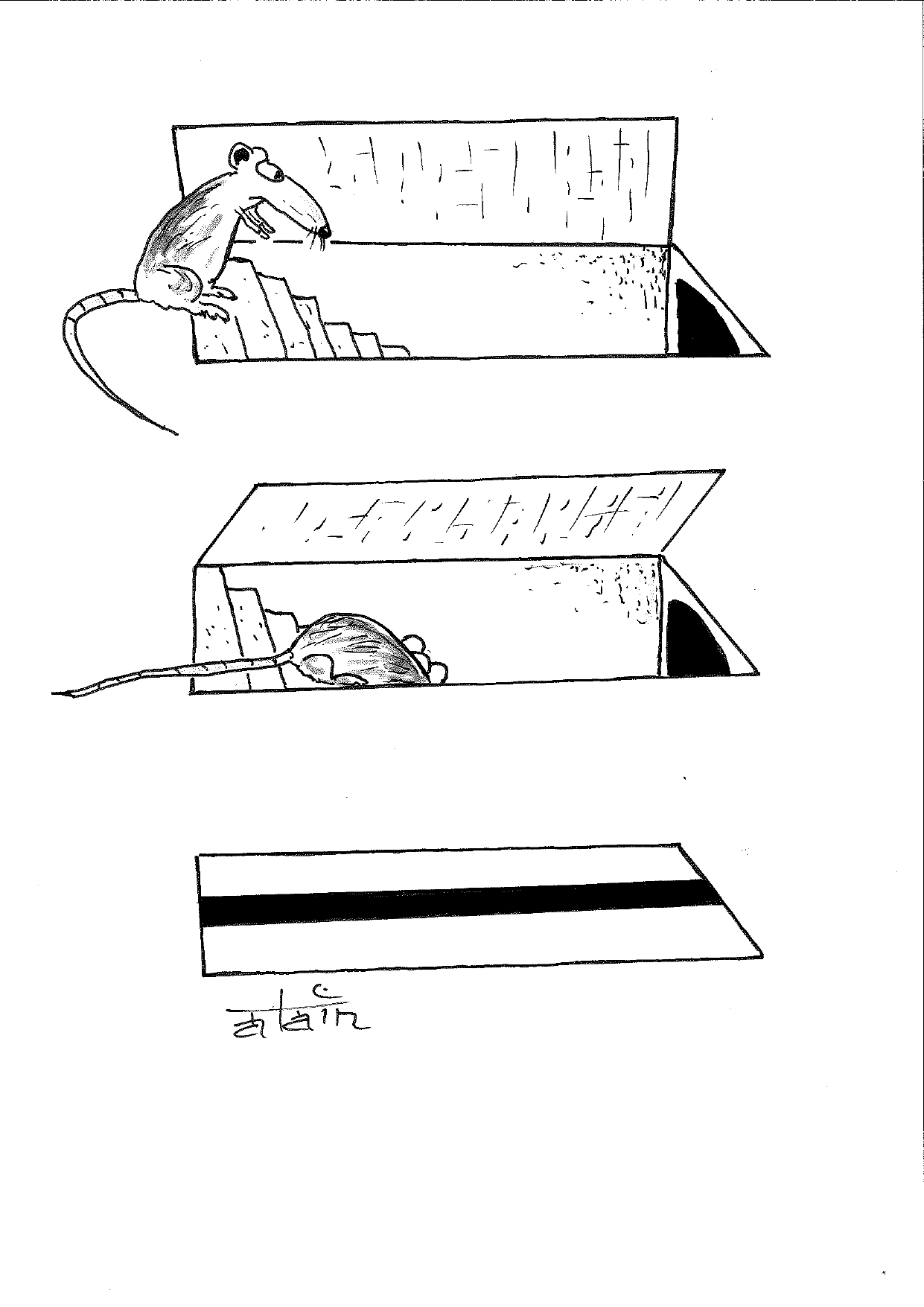

L’abandon du ticket magnétique est alors prévu pour 2019, puis 2021… puis finalement 2025, pour une disparition totale. La cause du retard ? Une tension sur le marché mondial des cartes à puce causée par la crise covidienne et un problème technique de stockage des cartes dans les distributeurs de la région… Selon Sébastien Mabille, responsable du service de presse chez IdFM, trois raisons ont présidé au choix de l’abandon du ticket : « C’est une mesure écologique : près de 550 millions de tickets étaient vendus chaque année, dont près de 10% étaient perdus et jetés dans les rues. Un certain nombre étaient démagnétisés, ce qui donne une charge de travail inutile aux guichetiers pour les remplacer. Enfin, c’est plus pratique, plus rapide à valider aux tourniquets ». Tout bénéf !![]()

« IdFM veut inciter au maximum au post-paiement notamment parce que les usagers se rendent moins compte qu’il consomment du transport ».

![]()

Mais en clair, comment se traduit la disparition du ticket magnétique ? C’est simple. Depuis octobre 2021, le ticket individuel et le carnet de 10 ne sont plus disponibles dans les automates des stations de métro, seulement dans certains guichets. En 2023, ce sera au tour des tickets du RER (ticket Origine-Destination) d’être retirés de la vente. Les tickets que vous conservez sans le savoir au fond de vos armoires seront toujours utilisables jusqu’en 2025. Après : rideau. Terminé.

Le petit rectangle de papier se voit remplacé par deux nouvelles formules de carte à puce : le passe Navigo Easy et le Navigo Liberté+, le support étant facturé 2€. Le premier est anonyme et permet d’acheter jusqu’à 30 tickets individuels ; le second est nominatif et utilise le post-paiement. C’est-à-dire que les usagers valident leur passe à chaque trajet et sont seulement facturés à la fin du mois selon le nombre de voyage effectués sur le réseau : souple, adaptable. Pour Marc Pélissier, président de l’Association des Usagers des transports (AUT) d’Île-de-France : « IdFM veut inciter au maximum au post-paiement notamment parce que les usagers se rendent moins compte qu’il consomment du transport ».

![]()

La CNIL tire la sonnette d’alarme – tout le monde s’en fout

Point épineux dans cette affaire : l’abandon du ticket magnétique signifie-t-il pour autant la surveillance généralisée des trajets des usagers ? Pas nécessairement puisque IdFM maintient une offre anonyme – à l’instar du ticket papier – avec le Navigo Easy. Mais, selon Marc Pélissier, l’informatisation induite par le Programme de Modernisation de la Billetique va « forcément rediriger davantage d’usagers vers des Navigo, dont la plupart sont nominatifs », entraînant la réduction progressive du nombre de trajet effectués sur le réseau sans identification de l’usager. Replongeons quelque peu dans l’histoire.

Au début des années 2000, le STIF prévoit de remplacer la carte Orange (avec technologie magnétique) par de la télébilletique3 avec le passe Navigo, qui la remplacera ensuite progressivement entre 2005 et 2009. La carte Orange servait uniquement à souscrire un abonnement et à être présentée au tourniquet pour validation. L’identité du détenteur de la carte, déclarative, était inscrite manuellement sur cette dernière. C’était une simple carte d’autorisation de passage, ignorant l’identité de l’usager, qui pouvait seulement être confirmée via une vérification sur le support physique par un contrôleur.

![]()

« Aller et venir librement, anonymement, est l’une des libertés fondamentales de nos démocraties »

C’est à ce point précis qu’intervient la nouveauté du Navigo. Il fusionne l’autorisation de passage et l’identité de l’usager4, qui n’est plus seulement renseignée sur le titre de transport, mais inscrite dans la carte à puce et stockée sur les serveurs de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), lorsque l’abonnement est contracté pour la première fois. La carte stocke aussi les informations des trois derniers trajets de l’usager. Pour Nono, directeur technique de l’association de défense et promotion des libertés sur internet La Quadrature du Net, le Navigo ouvre alors une possibilité redoutable : « L’autorisation de passage est la même pour tous, alors que l’identité est forcément individuelle. C’est avec cette dernière que l’on peut instaurer des discriminations. On peut imaginer que le passe Navigo permettrait tôt ou tard de limiter les trajets d’un voyageur (selon son statut bancaire, son casier judiciaire ou autre) à une zone (1,2,3,4 ou 5)5. »

Ainsi, la RATP ne sait plus seulement que 100 000 personnes ont franchi les tourniquets de la Gare de Lyon tel jour, comme c’était le cas avec les technologies magnétiques anonymes (le ticket) ou déclaratives (la carte Orange). Ils savent désormais l’identité de ses ces 100 000 personnes. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a réagi dans une délibération de 2004 à l’instauration du Navigo, affirmant qu’ :« Aller et venir librement, anonymement, est l’une des libertés fondamentales de nos démocraties6», une liberté de circulation anonyme garantie par l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948. La CNIL exigea que le STIF propose aux usagers un titre de transport anonyme : ce sera le Navigo Découverte, mis en place plus de trois ans après, en 2007, au prix de 5€7.

En janvier 2009, le STIF va de nouveau essuyer la réprobation de la CNIL, qui pointe les barrières qu’érige la régie publique pour contracter la fameuse formule Découverte. La Commission regrette que : « Les conditions d’information et d’obtention du passe Navigo Découverte soient particulièrement médiocres, voire dissuasives ». En sus, elle critique le prix de 5€, quand le Navigo classique est lui gratuit8.Les délibérations de la CNIL n’étant plus contraignantes depuis 2004, ses propos resteront sans effet : le prix du passe Découverte sera maintenu – aujourd’hui encore – à 5€. Le site internet ratp.fr ne présente toujours pas, dans l’onglet « Titres et Tarifs », cette formule Découverte.

![]()

Avec le Navigo, tous surveillés ?

![]()

Sébastien Mabille, du service de com’ d’IdFM, s’agace du possible soupçon de fichage et de surveillance de la population : « On est une administration publique, on s’en fiche de ficher les gens ! » avant d’ajouter, dans une aventureuse comparaison : « ceux qui croient qu’on est là pour ficher les gens c’est comme les mecs qui croient que la terre est plate… ». Selon Arthur Messaud, juriste à la Quadrature du Net : « Il est clair que la RATP n’a pas le projet direct de fliquer les usagers. En revanche, le passe Navigo c’est une voiture de course de la surveillance qui, pour l’instant, reste au garage ».

Après le confinement au printemps 2020 : « La SNCF et la RATP, ajoute Nono, ont contrôlé les distances sanitaires et le port du masque grâce aux caméras et au traçage Wi-Fi9, des panneaux publicitaires avec caméras intégrées pour découvrir les comportements des usagers ont à nouveau été installés : il y a un certain nombre de technologies de surveillance qui sont mises en place, le passe Navigo n’en est qu’une parmi d’autres. L’important, c’est de réfléchir à l’interconnexion de ces technologies ». Des données qui pourraient aussi intéresser le secteur privé car elles permettraient de tracer les habitudes de transport des consommateurs : une mine d’or pour la RATP dont le besoin de financement n’a jamais été aussi important.

![]()

![]()

Cette potentiel surveillance pourrait être plus facilement accepté, selon la Quadrature du Net, par la multiplication des fonctionnalités du passe Navigo. Par exemple la possibilité de payer d’autres moyens de transport (publics ou privés) et des services connexes (le parking, l’hôtel, les musées), comme le souhaite Valérie Pécresse depuis son arrivée à la région10. Mais aussi par l’importation du Navigo sur ordiphone via l’application « IdF Mobilités », expérimentée en 2019 et généralisée depuis : « Lorsque tu achetais un ticket de métro, examine Nono, tu pouvais seulement voyager avec. Avec le passe Navigo ça n’est plus le cas. Tu peux aussi créer un lien entre différents services (de transports, de paiement), d’où une confusion des fonctions… alors ça devient beaucoup plus dur d’isoler la partie surveillance de cette technologie et de s’y opposer ».

Messaud poursuit : « La société capitaliste a tout intérêt à mélanger les usages d’une technologie, pour qu’on ne sache plus bien si, avec un téléphone par exemple, on est en train de prendre le métro, de lire un journal gratuit ou d’appeler quelqu’un – et que dans cette confusion, on ne fasse plus la différence de nos activités. Alors on se retrouve moins alerte face à la surveillance. L’intérêt de garder des formats papiers (billet de banque, carte d’identité, ticket de métro) : c’est une fonction par support. Les supports matériels non-informatisés évitent la confusion des fonctions, alors que la numérisation les brouille ». Et de conclure : « L’horizon de la « Technopolice », c’est un terminal unique pour payer, téléphoner, s’identifier pour bénéficier des services publiques ou commerciaux et réaliser toutes les activités nécessaires à la vie dans la cité ».

« Le passe Navigo c’est une voiture de course de la surveillance qui, pour l’instant, reste au garage ».

Contactés, les syndicats de travailleurs (SAT, FO, CFE-CGC, CGT, CFDT) n’ont pas donné suite aux sollicitations du Chiffon concernant l’essor de l’utilisation de la télébilletique à la RATP depuis les années 2000. Selon Michel Babut, vice-président de l’Association des Usagers du Transport d’Île-de-France : « Les syndicalistes s’intéressent très peu au sujet de la télébilletique. Pour les avoir fréquentés en réunion pendant des années, ils n’en ont presque jamais discuté. Au point qu’ils n’ont jamais exprimé de position favorable ou défavorable à son essor au sein du réseau. » Un non-sujet pour les syndicats ?

![]()

Le « Transport à la demande », le nouvel imaginaire des ingénieurs

![]()

Plus que le vieux ticket papier, le STIF aimerait progressivement voir disparaître le Navigo au profit du passe importé sur l’ordiphone, car il offre plus de fonctionnalités : « L’idée c’est d’avoir un package et de gérer tous nos transports depuis l’application « IdF Mobilités », le tout dans une vision qui s’inscrit dans le mouvement de la MAAS, Mobility As A Service [transport à la demande] » déclare Sébastien Mabille d’IdFM. La MAAS est une de ces nouvelles approches qui veut : « Rendre plus efficiente l’infrastructure de transport existante en y intégrant de l’intelligence par le biais des nouvelles technologies11 » comme l’écrit un consultant du cabinet de conseil Wavestone.

En clair, c’est la fusion de tous les moyens et réseaux de transports (train, bus, voiture, vélo, trottinette, etc.) dans une unique plateforme et accessible grâce à un unique support : le téléphone. Progressivement mis en place à Helsinki, « pionnier » dans le genre, depuis 2015, le « transport à la demande » devient l’horizon de plusieurs métropoles mondiales, dont Paris et l’Île-de-France et s’inscrit dans l’essor de la Smart City. Avec la multiplication des capteurs pour le recueil des informations et l’informatisation-numérisation des services urbains, la ville « Smart » est pour la Quadrature du Net : « Une mise sous surveillance totale de l’espace urbain à des fins policières12». Dans l’abandon du ticket de métro, ça n’est pas seulement un bout de papier que nous perdons ; c’est un imaginaire et, progressivement, une nouvelle ville, branchée, technologisée, assistée, qui s’impose à nous.

![]()

Le passe Navigo : la réunion de l’ingénieur et du commercial

![]()

L’automatisation de la billetique du métro s’échelonne durant la deuxième moitié du XXe siècle en trois principales étapes. Dans les années 1960 s’élabore le Réseau express régional (RER), dont on attend une explosion du nombre de voyageurs. Dans ce contexte, le ticket à bande magnétique va venir remplacer à partir de 1968 l’ancien ticket papier, qui était poinçonné (faisant définitivement disparaître la profession de poinçonneur en 1973). Pour Julien Mattern, maître de conférence en sociologie à l’université de Pau et auteur d’une thèse sur l’essor de la télébilletique à la RATP13: « A partir de ce moment, il y a toute une culture de l’automatisation qui se met en place à la RATP et au Syndicat des transports parisiens (STP) ».

Dans les années 1970, un double changement s’opère. D’abord, l’élection de Pierre Giraudet à la Direction générale de la RATP de 1972 à 1975, qui marque un « tournant commercial » de la régie de transport public. Puis, l’inventeur-ingénieur Roland Moreno met au point en 1974 la première carte à puce (avec contact). Depuis cette époque, la RATP va tout miser sur cette dernière, qui ne rentrera en activité qu’avec le passe Navigo au début des années 2000.

![]()

![]()

Julien Mattern analyse : « L’impulsion de l’automatisation vient dès le début des années 1980 des commerciaux de la RATP et non des ingénieurs. » La fréquentation du réseau parisien baisse durant les années 1970 : « Pour les commerciaux, la télébilletique permet de développer des programmes de fidélisation, des services supplémentaires (utilisation comme porte-monnaie électronique) et l’individualisation des tarifs ». Des moyens de séduire des usagers frileux à emprunter les trains souterrains. Du côté des ingénieurs, c’est la panique : le temps de validation de la carte à une borne – quelques dizaines de secondes – risquerait de paralyser le réseau.

Problème technique résolu au début des années 1990 avec l’arrivée de la validation sans-contact (grâce à la technologie Near-field Communication, NFC) qui ouvre l’ère de la télébilletique. Quelques secondes suffisent pour la validation : ingénieurs et commerciaux se mettent d’accord. La télébilletique offre une transparence supposément absolue en terme de gestion du réseau et permet l’individualisation des tarifs. Gagnant-gagnant. Ainsi, pour Julien Mattern : « La télébilletique semble incarner deux règnes : le rêve de la fluidité et de l’automatisme (ingénieur) et le rêve de la relation-client (du côté des commerciaux) ». Le premier versant s’inscrit dans l’imaginaire de la cybernétique qui vise à optimiser et fluidifier les transports urbains dans le cadre du développement des transports de masse. Le second versant est celui du néo-libéralisme, qui cherche à individualiser chaque trajet et à le traiter comme une marchandise ayant un prix particulier14.

![]()

« L’argument de supprimer les tickets papier au nom de l’écologie est ridicule. On sait à quel point le numérique est polluant »

« La télébilletique est justifiée par un système de masse », analyse Julien Mattern. Dans un réseau emprunté par plusieurs millions de personnes chaque jour, le retard de quelques minutes d’un train peut retarder le commencement de la journée de travail de plusieurs dizaines de milliers de personnes. « Dans une ville de 50 000 habitants, il n’y a pas besoin de l’informatique pour estimer précisément le nombre de trains ou de bus nécessaires à une heure précise. Demander aux chauffeurs le nombre approximatif de voyageurs pourrait suffire pour savoir si les moyens mis en place sont proportionnés. C’est difficile de critiquer la télébilletique sans critiquer le système de masse et de flux qui le justifie et le crée ».

Système de masse et de flux adossé à une infrastructure informatique de plus en plus énergivore, au point que des études estiment que cette dernière pourrait consommer 50 % de l’électricité mondiale (principalement produite par du charbon) d’ici 203015. Julien Mattern conclut : « L’argument de supprimer les tickets papier au nom de l’écologie est ridicule. On sait à quel point le numérique est polluant ». Il s’agirait donc de reconsidérer sérieusement la décroissance de l’infrastructure informatique de la RATP, à l’heure où la plus grande extension du réseau – avec le Grand Paris Express – est programmée. Et de ressortir le ticket papier qui pourrait, lui, être un véritable objet d’avenir.

![]()

Gary Libot, journaliste pour Le Chiffon

![]()

![]()

Dessin et illustration : Alain L.

![]()

- Les ésitériophiles sont les collectionneurs des titres de transport.

- Le Programme de Modernisation de la Billettique », note d’IdFM, 07 mars 2017.

- La télébilletique est le couplage de deux technologie : la carte à puce et la transmission d’informations par onde radio.

- Lors du premier abonnement en agence, les informations renseignées sont : le nom, le prénom, l’adresse postale, la date de naissance, le tout contrôlé par la présentation d’une pièce d’identité. Enfin, une photo-portrait est effectuée.

- Comme le font déjà plusieurs métropoles chinoises, adossées à un système de notation généralisée des citoyens : le « crédit social ».

- Délibération 04-020 du 08 avril 2004 (consultable sur legifrance.gouv.fr)

- De 2002 à 2009, la RATP sera nominée 5 fois pour les Big Brothers Awards, cérémonie organisée par l’association Privacy International qui couronne les institutions publiques ou commerciales : « qui font le plus pour menacer la vie privée ».

- Pour plus d’information, vous pouvez lire : « Le passe Navigo n’a pas le ticket auprès de la CNIL », Les Échos, 13 janvier 2009. « Se déplacer incognito avec Navigo : mission impossible », Le Figaro, 06 janvier 2009.

- « Caméras, agents « sentinelles », traçage Wi-Fi… Comment la SNCF contrôle à distance le déconfinement », Le Monde, 15 mai 2020.

- « Pécresse annonce la fin du ticket de métro pour 2021 », Defense-92.fr, 23 mai 2016.

- « Smart City : La « Mobilité As A Service » en test à Helsinki », Yoav RAMPHUL, energystream-wavestone.com, 2014.

- « Résister à la surveillance totale de nos villes et de nos vies », Manifeste, technopolice.fr

- Sociologie critique de l’innovation technologique, le cas de la télébilletique dans les transports publics parisiens, thèse soutenue en 2011. Pour découvrir quelques réflexions issues de sa recherche, il est possible de lire sur le net : « Quantification, marché et fluidification urbaine : le cas du passe Navigo. », EspacesTemps.net, 2018.

- Fiction d’autant plus anachronique que la RATP a un financement « socialisé » à hauteur de 73 % (versement transport, concours publics et remboursement employeurs) alors que la part voyageur représente 27 % de son budget total.

- Lire « Quand le numérique détruit la planète », Le Monde Diplomatique, octobre 2021. Pour les questions de fond, lire La liberté dans le coma, groupe Marcuse, La Lenteur, 2019.