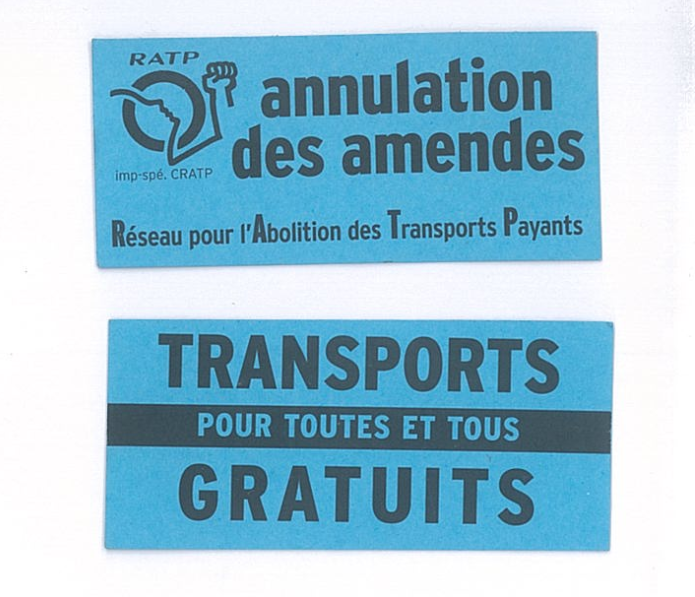

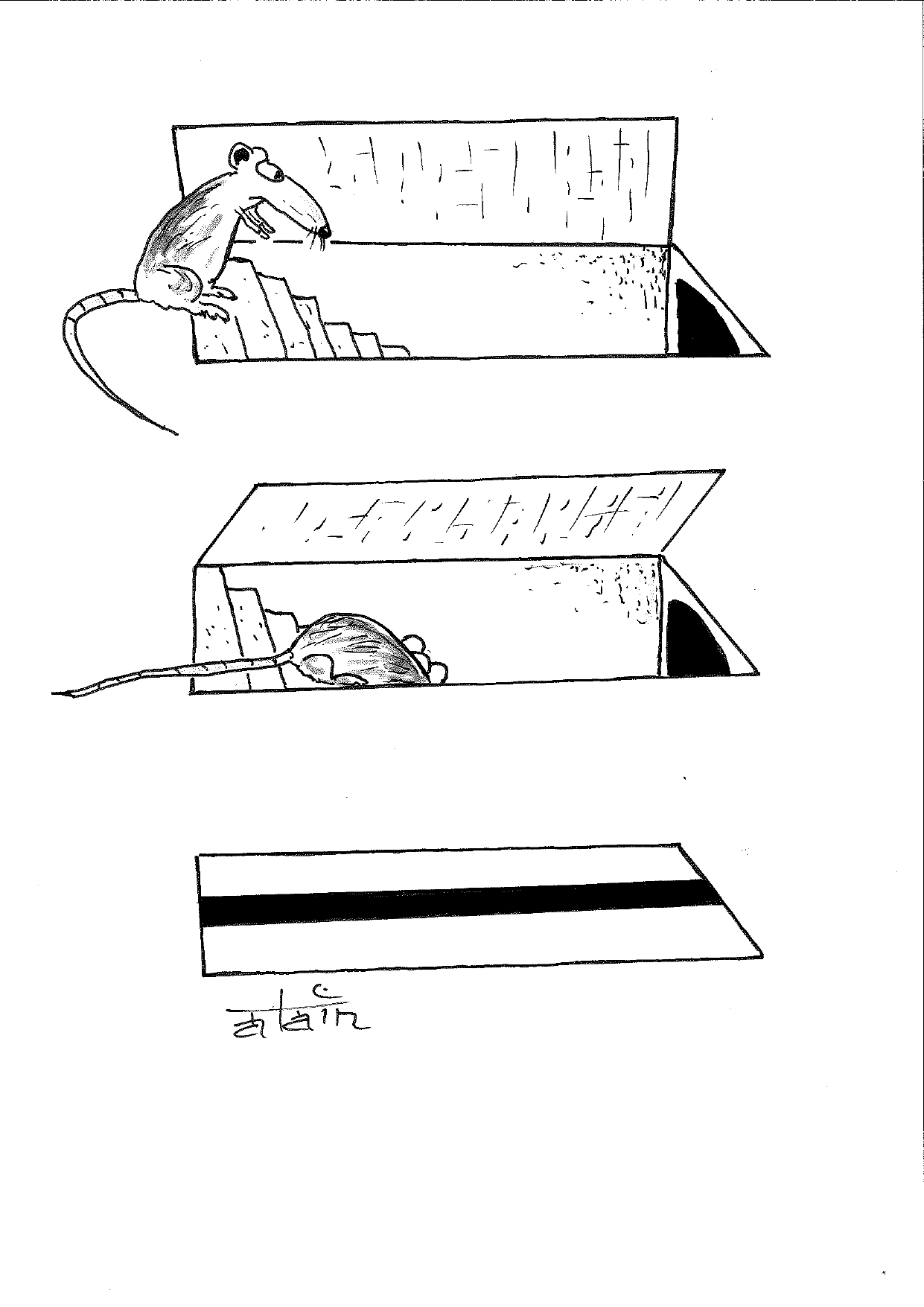

Les mutuelles de fraudeurs, à Paris et ailleurs : combat pour la gratuité du métro [N°5]

Largement méconnues, les mutuelles de fraudeurs ont fleuri un peu partout dans les métropoles du monde entier ces trois dernières décennies. Leur but ? L’auto-organisation et l’action non-violente (et discrète) contre des aspects dégoûtants de la vie en métropole : le tri, le contrôle des usagers de transports et la stigmatisation de ceux qui ne peuvent payer. Retour sur ces expériences qui pourraient dessiner des horizons d’action.