CDG Express contre RER B : jeu de dupes sur le réseau francilien ? [N°9]

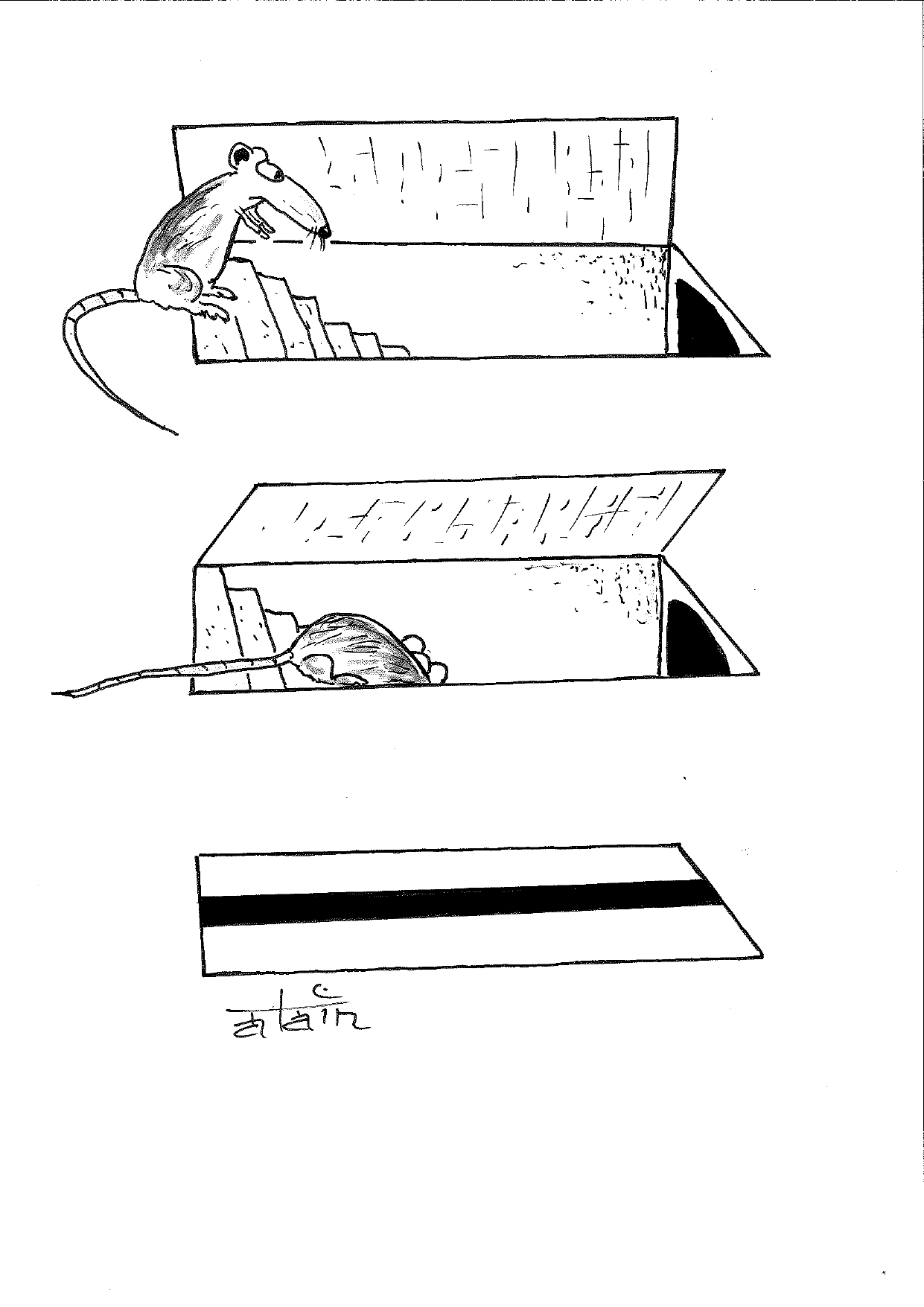

Novembre 2022 : en catimini, les premières rames du Charles-de-Gaulle Express sont livrées…très en avance puisqu’elles ne seront mises en service qu’en 2027. Destiné aux 17 000 passagers aériens quotidiens, ce petit TGV urbain flambant neuf doit assurer une liaison directe entre l’aéroport de Roissy et la gare de l’Est. Un trajet réalisé en 20 minutes moyennant un billet à 24 euros, dissocié du passe Navigo. Pendant ce temps, un million de passagers quotidiens sont comprimés chaque jour dans les rames trop peu nombreuses et vieillissantes du RER B.