Puits de carbone, mines de bois ou refuge naturel, quel avenir l’ONF réserve-t-il à la forêt francilienne ? [N°12]

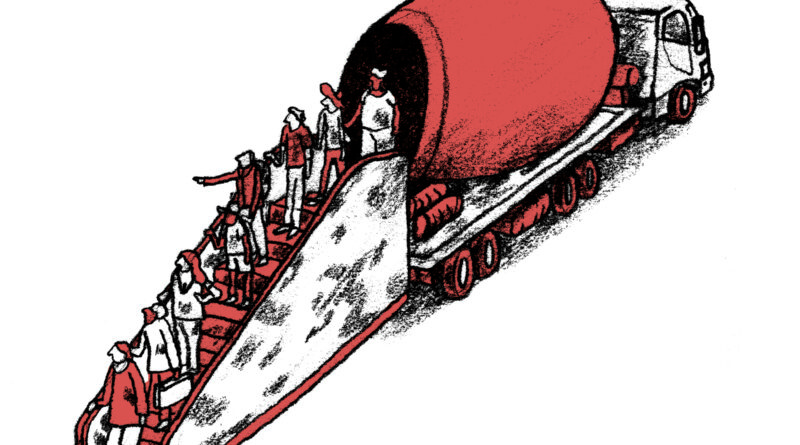

Alors que les forêts franciliennes étaient jusqu’à présent largement épargnées par la sylviculture intensive, l’Office national des forêts, chargé de la production de bois et de la sauvegarde des massifs, favorise les conditions de son industrialisation en déboisant des chemins d’accès pour de gros engins sylvicoles. La hausse des coupes couplée à la promotion par les pouvoirs publics du bois-énergie1, considéré à tort comme « zéro émission de CO2 », exerce une pression grandissante sur les forêts. Une partie de la société civile s’en inquiète et défend leur rôle de « puits de carbone » indispensable pour faire face au changement climatique.