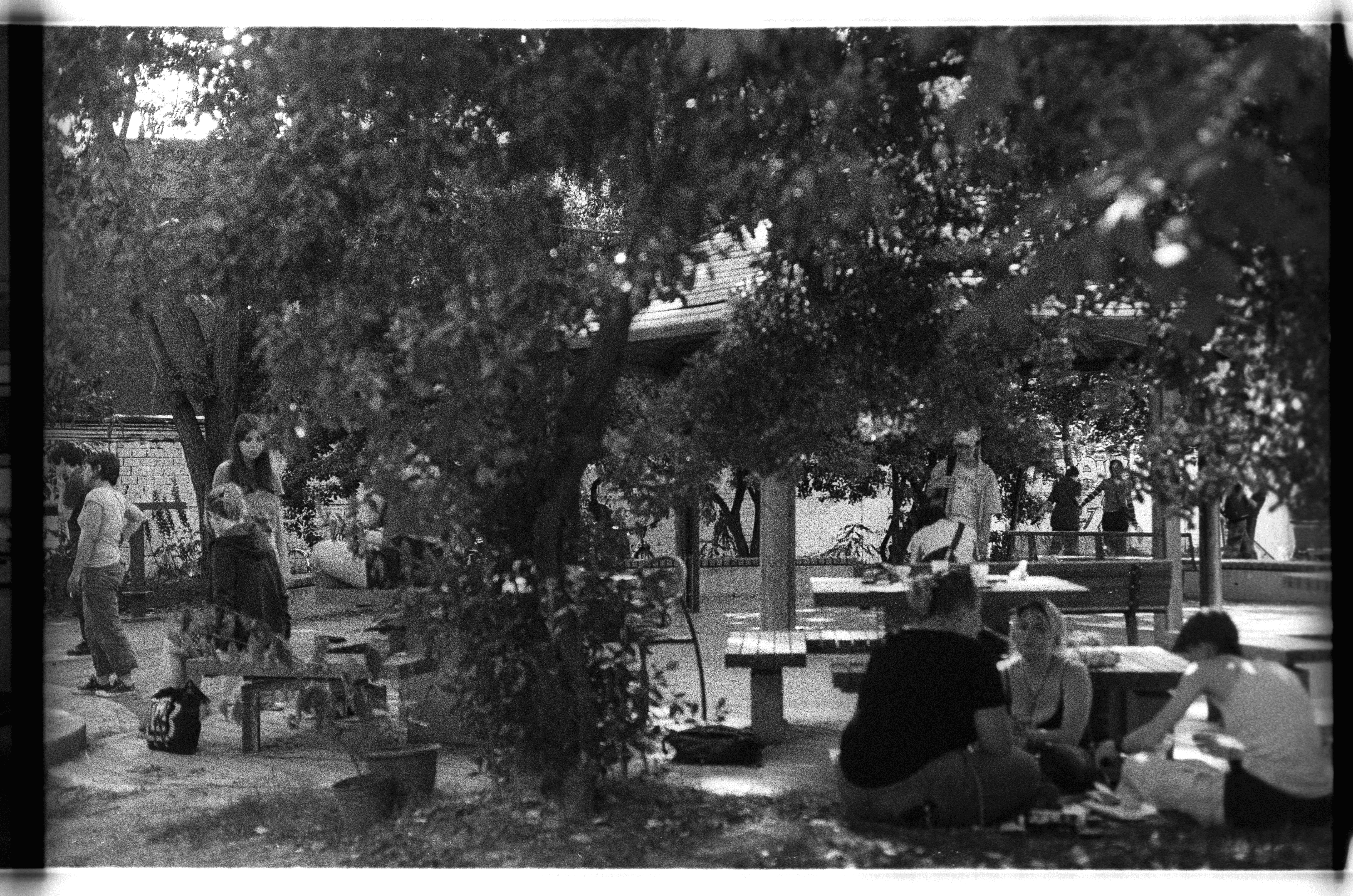

40 ans de lycée autogéré à Paris : « Ce lieu m’a sauvé la vie ! » [N°6]

Quarante ans déjà que le Lycée Autogéré de Paris (LAP) a ouvert ses portes. Durant cette période, des milliers d’élèves et des centaines de professeurs se sont engagés pour participer à ce projet expérimental. Pourquoi ont-ils décidé de quitter l’enseignement traditionnel ? Qu’est-ce que ce lycée a de si spécial ? De quelle manière les élèves ont-ils appréhendé le bac Blanquer 2022 ? Reportage.