Entretien avec Jean-Marie Brohm : « Presque plus personne ne critique l’idéologie et la pratique sportive » [N°11]

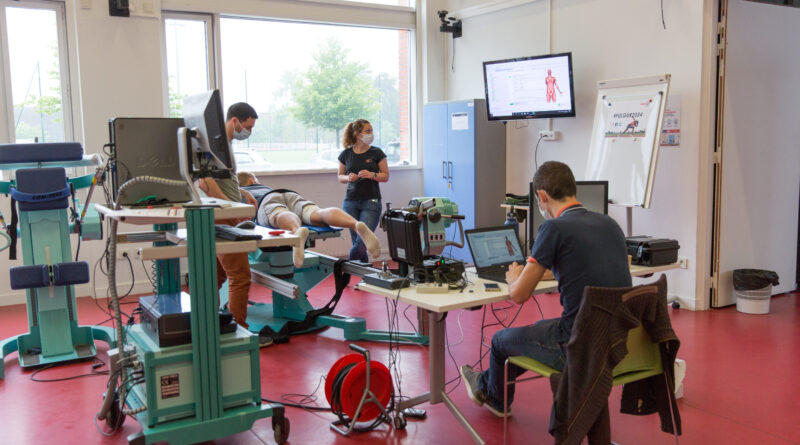

Jean-Marie Brohm est professeur émérite de sociologie à l’Université Montpellier III. Notamment inspiré par la Théorie critique allemande (Adorno, Horkheimer, Fromm, Marcuse), les situationnistes et la psychanalyse, il est l’initiateur de la « Théorie critique du sport » en France dans les années 1960. Une critique sans concession qu’il va déployer dans de nombreux ouvrages et des revues :Partisans, Le Chrono enrayé ou Quel Corps ? Pour Le Chiffon, il revient sur quelques points essentiels de son œuvre. Invitation à redécouvrir ce pan aussi fécond que marginalisé de la réflexion sur le sport.