À quelles conditions faut-il défendre les droits de la Seine ?

[Article publié dans Le Chiffon n°16 du printemps 2025]

Le 9 décembre 2024 s’est tenu au théâtre de la Concorde un curieux « procès fictif » : la Seine y jouait le rôle principal. Orchestrée par la Ville de Paris, sur les conseils de l’association Wild Legal, le procès envisageait la reconnaissance d’une personnalité juridique pour le fleuve francilien. Derrière une mise en scène consensuelle, le procès a permis d’ébaucher diverses interprétations de cette approche juridique. Ces droits pourraient-ils permettre à la Seine de résister à la transformation logistique qui se prépare ? Récit argumenté.

« Et la Seine, c’est comme une personne / Des fois elle court elle va très vite / Des fois au printemps elle s’arrête / et vous regarde comme un miroir ». C’était en 1957 : Prévert rêvait déjà la Seine comme une personne. Loin, bien loin du statut juridique des fleuves fixé par le code napoléonien (1804) comme « cours d’eau navigable », c’est-à-dire « choses » dont on peut sans réciprocité s’approprier les morceaux. À Paris, en ce lundi d’automne, après la poésie, c’est au tour du théâtre de figurer la Seine comme une personne.

Il est dix-sept heures. Une file d’attente s’allonge devant le théâtre de la Concorde, à quelques pas du pont Alexandre III où la Seine entame un virage. Dans ce théâtre inauguré il y a quelques mois s’apprête à se tenir un « procès fictif » : « La Seine, les droits d’un fleuve ». À l’entrée, un écran géant affiche : « Et si la Seine avait des droits ? S’il n’était plus possible de lui porter préjudice impunément ? »

De l’associatif au politicien

Accorder des droits à la Seine, l’idée n’est pas nouvelle. Le 7 août 2019, un collectif de personnalités écologistes, dont Marie Toussaint et Valérie Cabanes, publie une tribune dans Libération : « Pour préserver la Seine, donnons-lui des droits !» L’idée en reste là. Mais à la faveur des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, cette Seine à la santé si délicate apparaît comme un personnage central : la perspective de lui conférer une personnalité juridique reprend du poil de la bête.

En coulisse, une association : Wild Legal. Créée en 2019 par la juriste Marine Calmet, Wild Legal se définit comme « un collectif de juristes pour défricher aujourd’hui le droit de demain ». Parmi ses projets, un programme pour « les droits de la nature » : « une doctrine [sic] visant à créer un nouveau cadre juridique dépassant les limites et prismes d’interprétation actuels du droit de l’environnement, anthropocentré et bien souvent contraire aux lois naturelles régissant le Vivant1. » Les expérimentations concernent la Garonne, les réserves naturelles et… la Seine.

En 2020, Wild Legal constitue le groupe des Gardiennes et Gardiens de la Seine, un collectif ouvert à tous pour promouvoir les droits du fleuve. Lors des manif’actions contre le projet de méga-entrepôt Green Dock au printemps 2024, c’est ce collectif de volontaires qui intervient les pieds dans l’eau pour déclarer les droits de la Seine : « un droit d’exister, de prospérer et d’évoluer, droit de jaillir et de s’écouler librement, droit d’exprimer son caractère sauvage. »

Simple performance artistique ? Non. Le but de l’association est de faire de ces droits un objet politique. Wild Legal se rapproche de la Ville de Paris et, en septembre 20242, met en scène un premier procès fictif sur les droits de la Seine au musée Carnavalet. Les chaises manquent pour accueillir le public. La Mairie décide alors de reprendre en main le concept pour organiser un autre procès, plus ambitieux, plus long, plus médiatique.

Fin novembre, des affiches fleurissent dans les rues de la capitale, mais les logos de Wild Legal et du collectif des Gardiennes et Gardiens de la Seine sont remplacés par celui de la Ville de Paris. Le signe d’une dépossession ? « Le risque existe mais c’est le jeu », estime l’un des membres du groupe. Reste à voir si récupération ne signifie pas dénaturation.

Sous contrôle, avec quelques brèches

Anne Hidalgo inaugure la soirée : « La Seine est vitale pour Paris ». Et si « l’événement exceptionnel des Jeux olympiques et paralympiques de Paris a permis d’avancer sur [le] défi colossal » de sa dépollution, d’autres « pourraient décider de revenir en arrière ». Il s’agirait donc de mêler « les droits de la Seine » aux « droits de celles et ceux qui vivent autour du fleuve ». On peut alors craindre de voir le spectacle devenir une simple promotion des 1,4 milliard d’euros investis pour une « Seine baignable ».

La soirée garde pourtant sa part d’imprévus, cassant avec le ton policé du début d’audience. Bientôt, les représentant.e.s d’un collectif de personnes sans-abri interrompent le spectacle pour prendre la parole. « Nous sommes plus de 200 personnes à dormir dehors, sous les ponts de la Seine. Quelles sont vos priorités ? Les droits de la Seine ou les droits humains ? » Cette prise de parole agit comme une piqûre de rappel. En matière de droits humains comme de droits de la nature, les déclarations de principes ne suffisent pas.

Le « procès » finit par s’ouvrir, prenant la forme d’un tribunal correctionnel. Jean-Michel Hayat, ancien premier président de la cour d’appel de Paris, explique la mise en scène. Il présidera un jury composé de trois juristes professionnels et de quatre jurés tirés au sort parmi le public. Le procès fictif doit permettre de distribuer la parole à des « témoins et experts » afin de « réfléchir à cette question des droits d’un fleuve ». Ainsi, au lieu de disputes théâtrales, une suite d’interventions de cinq minutes.

L’origine du procès : une plainte, fictive, déposée par trois municipalités, mais aussi par la Seine, sa faune et sa flore. L’accusé : l’entreprise « I Love Chimie », elle aussi fictive. Les délits, parmi lesquels le « délit d’écocide », sont supposés déjà établis. L’enjeu sera moins de discuter des responsabilités de l’entreprise que de juger de la capacité de la Seine : « à faire valoir [ses intérêts] devant cette juridiction » ?

Des droits plus conflictuels qu’il n’y paraît

La mise en scène ne permet pas de cingler les désaccords. Le ton se veut amène et une grande majorité d’intervenants se disent favorables aux droits de la Seine. Pourtant, quelques ouvertures apparaissent. À travers elles, l’objet juridique commence à se faire, timidement, sujet politique.

L’ex-ministre de l’Environnement et avocate Corinne Lepage, connue pour ses combats contre les pesticides intervient, d’abord sur le plan de la technique juridique : « L’intérêt à agir de la Seine elle-même permettrait de prendre en considération la globalité du préjudice de l’entité naturelle Seine, depuis les sources jusqu’à l’estuaire […] en tant qu’entité vivante indivisible. »

Les arguments de Corinne Lepage dépassent le simple cadre des tribunaux car « il ne faut jamais oublier qu’un procès en réparation d’un préjudice écologique, c’est un échec, c’est l’échec de la prévention. » En pesant sur la « délivrance d’autorisations » ou dans « l’élaboration de plan d’aménagement du territoire », la personnalité juridique de la Seine pourrait justement prévenir un futur délit plutôt que le juger a posteriori, soit épargner plutôt que réparer.

Mais cette personnalité juridique ferait-elle le poids face aux écocidaires ? Un peu plus tôt, Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, évoque l’expérience amère de l’Assemblée de Seine organisée en 2023 à Rouen, dans le cadre de sa candidature pour devenir capitale européenne de la culture. L’assemblée avait alors dressé « le constat lucide » des violences industrielles exercées sur le fleuve, bien illustré, en Normandie par l’explosion de l’usine chimique de Lubrizol en 2019. Mais après la lucidité, quoi ? Rouen n’étant pas choisie par le jury européen, l’Assemblée de la Seine s’est effacée, impuissante.

Éviter l’écologie du spectacle

Les droits de la nature ne risquent-ils pas de rejouer cette « écologie du spectacle » qui « perd toujours », dénoncée par le travailleur associatif Clément Sénéchal dans son récent ouvrage3? Ne sont-ils pas condamnés eux-aussi à « pleurnicher le vivant », comme ces « pensées du vivant », que moquait un article polémique de Frédéric Lordon4? Il aurait peut-être fallu, pour affronter en profondeur ces inquiétudes, faire place à des critiques plus franches des droits de la nature.

Un article de 2020 du docteur en droit Julien Bétaille prétendait ainsi « démystifier » les droits de la nature5 . Ils y sont décrits comme des doublons « inutiles » au droit de l’environnement existant. Surtout, ils y sont jugés impuissants face à « l’ineffectivité du droit [de l’environnement] ». L’Équateur par exemple, qui en 2008 mettait les droits de la nature au cœur de sa nouvelle constitution, à autorisé en 2013 l’exploitation d’un gisement dans le parc protégé Yasuni6. Un brin caricatural, l’article aura quand même été un pavé dans la mare. À quoi bon reconnaître les droits de la nature s’ils sont politiquement impuissants ?

Lors du procès, cette question ne donne pas lieu à un débat contradictoire. C’est bien le potentiel politique des droits de la nature que défendent certains intervenants. La juriste Marine Calmet montre ainsi la signification décoloniale, en Nouvelle-Zélande, de la reconnaissance des droits de la rivière Whanganui. En 1840, le traité colonialiste de Waitangi, imposé par la Grande-Bretagne, niait les relations singulières que les Maoris tissaient avec leurs rivières. En 2014 la reconnaissance des droits du Whanganui a permis à la communauté maorie de mettre symboliquement fin à cette expropriation, une injustice coloniale vieille de deux siècles.

Laurent Fonbaustier rappellera néanmoins que, nous autres occidentaux, colonisateurs plutôt que colonisés, « [nous ne sommes] pas des Maoris au bord du Whanganui ». Quel sens y a-t-il, en Europe, à emprunter un dispositif post-colonial ? Anticipant cette remarque, Marine Calmet détaille un cas plus proche, espagnol, celui de la lagune Mar Menor. En 2022, dans le but de régénérer cette lagune dévastée par la mainmise de l’agro-industrie, une initiative législative populaire pour reconnaître la personnalité juridique de la lagune rassemblait plus de 600 000 signatures. La Mar Menor est alors devenue la première entité naturelle reconnue sujet de droit en Europe, enclenchant depuis un plan ambitieux de récupération de la lagune. Les droits de la nature y apparaissent comme une protestation contre l’extractivisme.

Des ébauches à poursuivre

L’intervention de Marine Calmet résonnera avec celle de Marion Chapouton, docteure en droit public et co-auteure d’un rapport sur la personnalité juridique de la Seine pour le GRIDAUH7. D’après Marion Chapouton, personnifier la Seine serait plus qu’une mesure symbolique. Cela permettrait de véritables avancées politiques avec l’obtention de pouvoirs renforcés pour « engager des actions de préservation du domaine public, concurremment au préfet », et un « rôle en matière de police administrative » contre les pollutions et délits environnementaux.

La question d’une personnalité juridique de la Seine ouvre alors le débat sur une question politique brûlante : qui pour la représenter ? et parler en son nom ? Ce soir, beaucoup semblent soutenir une représentation judiciaire classique, à travers la voix d’un avocat. Mais Marion Chapouton suggère une voie plus ambitieuse : « créer une personne sui generis pour la rendre autonome de l’État. » Elle invite à s’inspirer des modèles des pays étrangers avec : « un exécutif avec une direction par un représentant d’associations de collectivités », « un organe délibératif avec un collège réunissant divers usagers » et un « comité scientifique chargé d’apporter l’expertise ».

Comme suggéré par l’hydrologue Charlène Descollonges, la personnalité juridique ne pourrait être une fin en soi, mais un levier de politiques ambitieuses de reconstitution écologique et de limitation de l’expansion industrielle. Rappelant la qualité catastrophique de l’eau sur le bassin Seine-Normandie, Charlène Descollonges espère voir dans la reconnaissance des droits de la Seine l’occasion de mettre en œuvre sur le bassin versant une « hydrologie régénérative », approche qu’elle compare à une « médecine préventive » : à commencer par le démantèlement des digues et barrages, et de cesser l’extractivisme minéral sur son cours. Charlène Descollonges introduit aussi une lecture culturelle des droits de la Seine et invite à ne plus considérer la Seine comme « un trait bleu sur une carte ».

On peut regretter que ce procès n’ait pas permis de désigner plus clairement les responsables et les adversaires d’une Seine vivante : pollueurs, cimentiers et autres aménageurs. Ce soir, personne n’évoquera Lafarge, Monsanto, Soufflet ou la FNSEA8.

Cachés derrière la fiction « I Love Chimie », les véritables responsables de la mutilation de la Seine sont éclipsés du débat. On peut comprendre que l’événement, pris dans un jeu d’équilibriste lui aussi très politicien, ait voulu éviter les fâcheries pour introduire les droits de la Seine dans le débat public. Par la suite, il faudra pourtant exiger que ces droits ne cèdent pas à l’omerta.

Car seulement cinq jours plus tôt, dans « le cadre portuaire exceptionnel » du port péniche Le Boréas, se réunissaient « plus de 150 participants » pour « aller au fond des débats9 » . Cinq cent euros l’entrée : le quidam est permis de douter du caractère pluraliste des échanges. Le fond des débats : la Seine comme axe logistique, le méga-canal Nord-Seine Europe, le méga-entrepôt Green Dock…

Ironie de l’histoire, le jeudi 10 octobre 2024, date initiale de l’événement, la tempête Kirk avait entraîné une montée brusque et importante du niveau de la Seine, empêchant le forum de se tenir. Un fleuve capricieux et indocile s’était comme rappelé à ces prométhées modernes. Mais, il faudra sans doute plus que quelques intempéries pour mettre à mal ces desseins productivistes d’une Seine devenue « corridor logistique et laboratoire post-politique10». Il faudra plus, aussi, qu’un procès fictif. Car si ces spectacles peuvent utilement influencer l’imaginaire social, reste en effet le plus important : concrétiser ses droits et clarifier les voies politiques pour mieux défendre la Seine. Comment donner du poids à une personnalité de la Seine face à HAROPA Port, aux collectivités territoriales et aux multinationales ?

Écologie populaire des droits de la Seine ?

Car si de premières pistes sont tracées, la question fondamentale de la représentation du fleuve reste ouverte. Le chercheur Mihnea Tanasescu rappelle que les droits de la nature sont d’abord « un processus pour représenter politiquement la nature11». Le plus important se joue donc, selon lui, dans le choix des représentants. Ainsi, à partir de l’exemple néo-zélandais, Mihnea Tanasescu montre que les droits de la nature n’ont pas mis fin à la lutte maorie, mais ils « [ont refondé] cette lutte sur une base qui leur accorde plus de pouvoir. »

Dans les derniers temps du procès, quatre des sept jurés votent pour autoriser le fleuve, sa faune et sa flore à être représentés au tribunal. Puis, pour clore la soirée, Anne Hidalgo annonce l’organisation prochaine d’une convention citoyenne sur les droits de la Seine, sur le modèle de la convention climat. Prévue pour début 2025, elle concernerait non seulement la ville de Paris, mais l’ensemble des municipalités traversées par le fleuve. L’occasion, enfin, de remettre en question le destin technocratique de la Seine et de sauvegarder les chances d’une Seine vivante ? Il faudrait garantir, pour cela, un devenir institutionnel moins sinistre que celui de la loi « Climat » de 2021.

Alors que la foule se disperse hors du théâtre, les avis sont plutôt enthousiastes. Dehors, une banderole des Soulèvements de la Terre cueille les spectateurs : « Nous sommes la Seine qui se défend — Green Dock, Méga-Canal, Bassée, même combat ! » Une activiste interpelle la foule : « Après le faux procès, il est temps de défendre la Seine en vrai ! » Qu’on y songe : que vaudrait une personnalité fictive de la Seine sans remise en cause des infrastructures réelles du fleuve ? Qu’on y songe et, mieux, qu’on y réfléchisse pour de bon. Alors peut-être qu’enfin, pour reprendre Prévert, la Seine « en personne » rencontrera-t-elle les luttes. Espérons que la confluence soit proche.

Tom Llaro, journaliste pour Le Chiffon

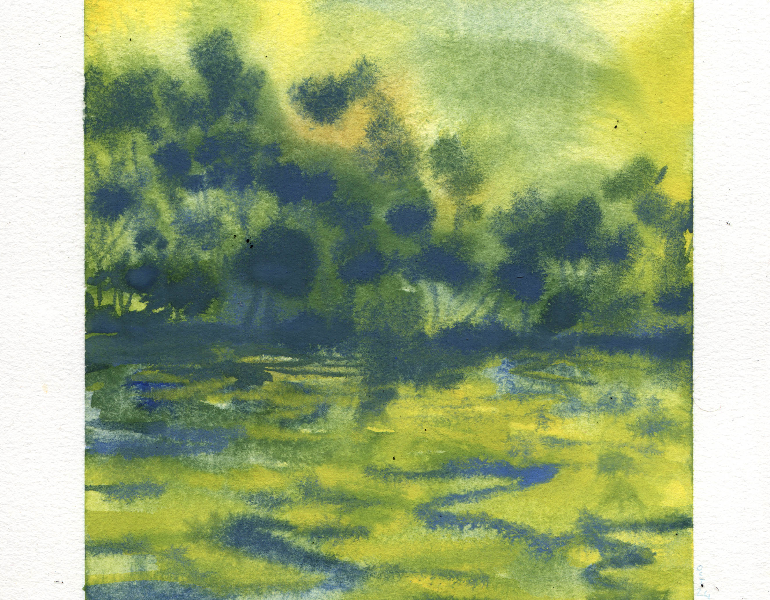

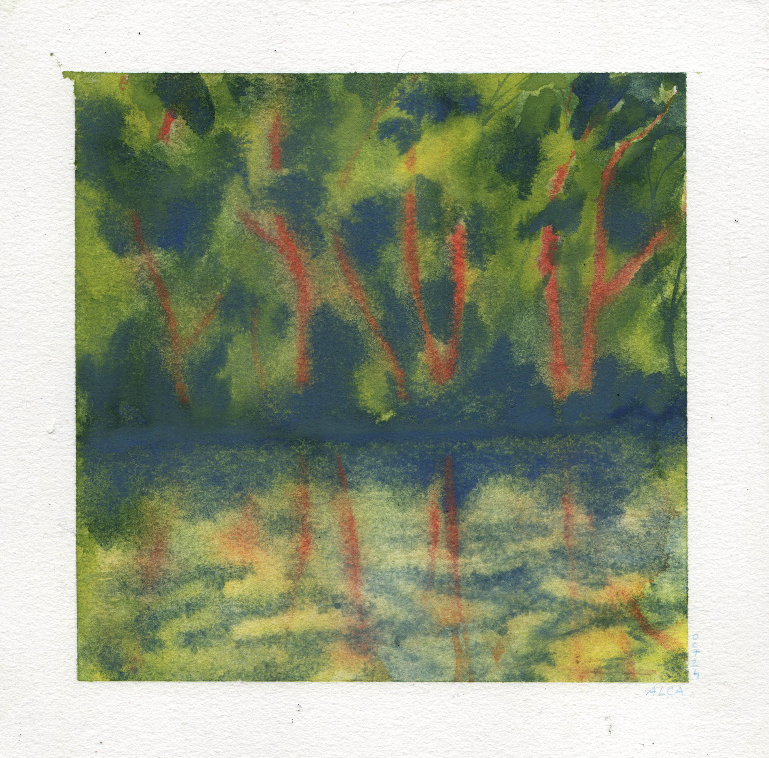

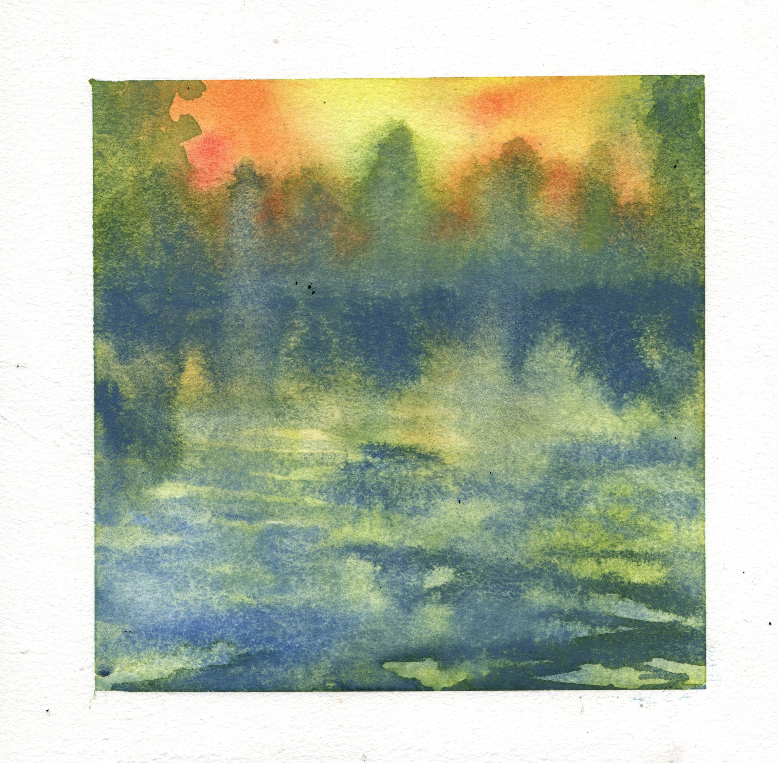

Aquarelles : Léo Alcaraz

- Les citations proviennent du site internet de Wild Legal.

- Nous pouvons également interroger la pertinence du partenariat avec l’Agence française de développement (AFD) – institution développementiste cardinale – pour la rédaction du rapport intitulé « Droits de la nature » (2024).

- Pourquoi l’écologie perd toujours, Clément Sénéchal, Le Seuil, 2024.

- « Pleurnicher le vivant », Frédéric Lordon, Les blogs du « Diplo », 29 septembre 2021.

- https://www.actu-environnement.com/blogs/julien-betaille/180/personnalite-juridique-nature-demystifiee-elements-contre-indication-12-438.html

- Ce n’est qu’un référendum qui a permis, en 2023, de mettre fin à cette exploitation.

- Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat. Lire le rapport « La personnalité juridique de la Seine » publié en 2023.

- Lire le dossier « La Seine, prochaine autoroute logistique ? » du Chiffon n°14, automne 2024.

- Communication du Forum Axe Seine disponible sur le site internet.

- Par Stany Cambot, Le Chiffon n°14

- Understanding rights of nature, Mihnea Tanasescu, Transcript Verlag, 2022, disponible en ligne.