Faudra-t-il bientôt s’opposer à la première usine de viande artificielle en Île-de-France ?

[Article publié dans le dossier « Animaliser l’Île-de-France »

du Chiffon n°16 du printemps 2025]

La plus grande usine de production de « foie gras » et de « viande » artificielle d’Europe bientôt implantée dans la région ? C’est ce que promet aux investisseurs l’ambitieuse start-up francilienne Gourmey, au nom de la lutte contre la souffrance animale, l’occupation des sols par l’élevage, les émissions de carbone, les zoonoses et le dérèglement climatique. Par-delà la fascination naïve ou de la peur stérile que suscite cette nouvelle activité, Le Chiffon a enquêté.

La plus grande usine de production de « foie gras » et de « viande » artificielle d’Europe bientôt implantée dans la région ? C’est ce que promet aux investisseurs l’ambitieuse start-up francilienne Gourmey, au nom de la lutte contre la souffrance animale, l’occupation des sols par l’élevage, les émissions de carbone, les zoonoses et le dérèglement climatique. Par-delà la fascination naïve ou de la peur stérile que suscite cette nouvelle activité, Le Chiffon a enquêté.

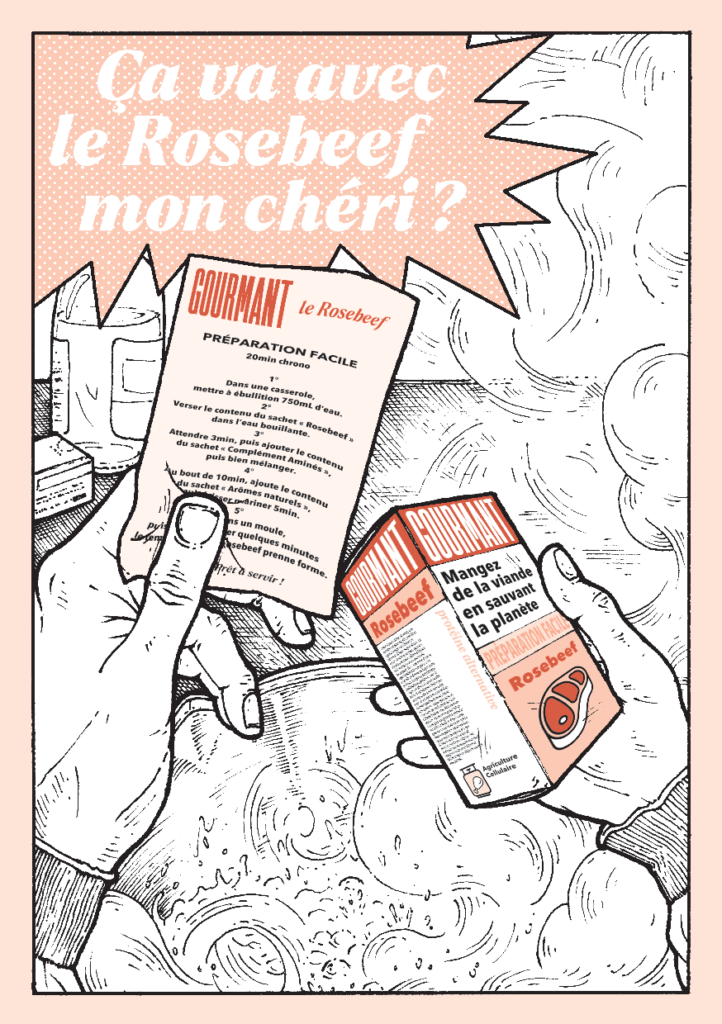

Depuis une dizaine d’années, un nouveau filon commence à être exploité dans l’alimentation industrielle : celui de la « viande artificielle » – qui a peu du premier terme et tout du second. Aussi appelée viande in-vitro, cultivée, propre, simili-carnée, éthique, « cruelty free » (sans cruauté). L’Union européenne l’inscrit dans la catégorie des « novel foods » (nouveaux aliments), quand l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) la range sous le chapeau d’« alimentation cellulaire ». L’État français aime, lui, parler de « FoodTech » (alimentation technologique).

Quel est le but affiché de la filière ? Tout à la fois répondre à l’augmentation mondiale de consommation de viande, réduire l’occupation des sols réservés à l’élevage, diminuer la consommation d’eau, d’antibiotiques, tout en limitant la souffrance animale1. Et ce, grâce à une production de laboratoire vendue comme « éthique » et « écologique ».

Notre région compte quelques pionniers de la viande artificielle, comme la société Gourmey. Depuis son lancement en 2019, cette entreprise cherche à mettre au point un ersatz de foie gras via la culture de cellules en laboratoire. Quelle est la recette de ce miracle ? Prélevez d’abord des cellules musculaires de canard (dans les œufs ou directement sur le muscle, par biopsie). Faites ensuite proliférer ces cellules dans un milieu aseptisé, chauffé, contenant une solution de protéines, d’acides aminés et d’hormones de croissance. La multiplication cellulaire produit une pâte, que vous n’aurez plus qu’à mettre en forme, avant d’y ajouter quelques agents de texture et de saveur. Voilà, c’est prêt, bonne dégustation !

![]()

Un domaine qui s’appuie sur la médecine de la régénération d’organes (notamment pour les grands brûlés) qui s’ébauche dès la Seconde guerre mondiale et sur les biotechnologies qui émergent dans les années 1990 et permettent la manipulation cellulaire et génétique du vivant2.

De la turbo-viande pour l’Île-de-France

« L’alimentation est le levier d’action individuelle le plus puissant sur lequel nous pouvons agir pour ralentir le changement climatique », déclarait Nicolas Morin-Forest, cofondateur et patron de Gourmey à L’Usine digitale en 2022. Pour ce faire, Gourmey veut accélérer son industrialisation : « Elle entend mettre au point en région parisienne un centre de plus de 4 300 m2 dédié à la viande de culture comprenant un atelier de production et un centre de R&D [recherche et développement]. Elle prévoit d’accueillir 120 ingénieurs, experts culinaires et opérateurs », lieu dont la localisation reste pour l’heure inconnue.

Nicolas Morin-Forest, c’est l’idéal-type de la start-up nation. Avant de lancer Gourmey, l’entrepreneur fait un passage par Sciences-Po, devient manager chez L’Oréal, se rapproche du lobby français du secteur, Agriculture cellulaire France (depuis renommé Institut Proteus), et investit dans « Bon Vivant », start-up de biotechnologies dans la production de « lait » artificiel. « Dans son ADN, Gourmey est une boite de biotech’ » précise Tom Bry-Chevalier qui, après un passage chez Gourmey de 2019 à 2021, prépare une thèse sur les protéines alternatives. Selon lui, « ne pas avoir une proximité et une connaissance du milieu rural, des agriculteurs comme des éleveurs, n’est pas préjudiciable dans ce domaine. »

En 2019, au fait des tendances du secteur, Morin-Forest fait incuber Gourmey dans le premier centre de biotechnologies de France, le Genopole d’Evry. Olivier Tomat, directeur du pôle « entrepreneuriat et accélération » du Genopole, s’enthousiasme auprès du Chiffon : « Leur présence a été une révélation. Ce sont les pionniers du développement d’une filière, des gens qui ont une mine d’or entre les mains, des gens formidables. »

Entre 2021 et 2022, dans le contexte du Covid, très favorable aux investissements dans les technologies alimentaires, Gourmey réussit à lever 48 millions d’euros. Une coquette somme rassemblée grâce à des fonds d’investissement spécialisés et à de l’argent public. Tom Bry-Chevalier, qui a participé au dossier de candidature, se rappelle de la teneur des échanges avec la Banque publique d’investissement (BPIfrance) : « Singapour3, Israël, les États-Unis sont en avance dans le domaine. Veut–on être à la traîne sur ce plan-là ? », font-ils alors valoir. Olivier Tomat renchérit d’un ton martial : « On a une compétition internationale féroce, ce serait dommage de déposer les armes avant d’avoir combattu. » Des arguments qui ont dû faire mouche : BPIfrance et l’Union européenne ont contribué au projet d’usine de l’entreprise francilienne à hauteur de 8,4 millions d’euros.

Des hauts et des bas

Mais avant de lancer une quelconque production destinée à la consommation, il faut obtenir une autorisation de mise sur le marché. Le tout dans un contexte politique peu favorable : le ministre de l’Agriculture de l’époque, Julien Denormandie, souffle le chaud et le froid. En 2021, il lance avec Cédric O, secrétaire d’État chargé de la « transition numérique », le programme « French AgriTech » (dans le cadre du plan d’investissement France2030) pour favoriser l’essor de la « FoodTech », qui contient une enveloppe de 200 millions d’euros sur cinq ans. Mais l’année suivante, c’est le drame pour la filière. Le ministre soutient le vote de l’interdiction préventive de l’alimentation cellulaire dans les cantines scolaires prévue dans la loi Climat.

« À ce moment, avec Gourmey on est dans les mêmes réseaux d’éveil des pouvoirs publics à l’agriculture cellulaire, poursuit Olivier Tomat. [Alors] on se met en mouvement pour tenter de renverser la situation ». La méthode ? Créer des arènes où inviter et discuter avec les ministères de l’Agriculture ou de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et des parlementaires européens. Par exemple, les conférences New Food Paradigm, organisées régulièrement à Station F4 qui héberge le Shake-up factory, principal incubateur du secteur à Paris, relève Olivier Tomat : « On ne fait pas de lobbying mais du prosélytisme , poursuit-il. Nous, notre message, c’est la rationalité scientifique ! Et, aujourd’hui, le travail de plusieurs années paye. » Si le projet d’usine francilienne prend du retard, à l’été 2024 l’entreprise est la première du continent à déposer une demande de mise sur le marché de son « foie gras » auprès des autorités sanitaires européennes.

Contacté, Gourmey n’a pas souhaité donner suite à nos sollicitations. Pour Tom Bry-Chevallier, « l’intérêt pour l’entreprise est de parler aux journalistes business pour les levées de fonds. Autrement, ils se font très discrets en attendant l’autorisation de mise sur le marché. »

Surfer sur l’élevage intensif

Jean-François Hocquette, directeur de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et membre de l’Académie de la viande, constate : « L’économie de l’alimentation cellulaire s’appuie sur une critique de l’élevage. Ces acteurs confondent presque toujours les différents types d’élevage allant de l’élevage paysan à l’élevage intensif. Ils commencent souvent leur propos par dire que l’élevage pollue en général, ignorant par exemple qu’un petit élevage avec polyculture et/ou beaucoup de pâturage est non seulement soutenable mais indispensable pour les territoires ruraux. »

Outre la pollution, il y a la question éthique. C’est ce que Matthieu Vincent, cofondateur de DigitalFoodLab, cabinet de conseil de grands groupes alimentaires comme Nestlé, Danone, Coca-Cola et Carrefour, expose : « Que ce soit de l’intensif ou du petit élevage, cela reste de l’élevage pour l’abattage. Dès ce moment, ça me semble compliqué de parler de bien–être animal. C’est là toute la pertinence de la viande artificielle. » Une manière typique d’entretenir la confusion entre « bien-être durant la vie de l’animal et conditions d’abattage » relève Jean-François Hocquette.

Le secteur cherche à se légitimer en obtenant le soutien d’une partie du milieu de défense des animaux. Nicolas Bureau, responsable des affaires publiques de la Fondation droit animal éthique et sciences (LFDA), cocréateur de l’Institut Proteus et de différentes ONG pour la promotion du végétarisme le martèle : « Tous les moyens doivent être explorés pour manger moins de viande et réduire l’élevage, c’est une source de souffrance et de pollution majeure. Si la viande artificielle le permet, laissons une chance à la science ! »

Promesse à la pelle

En sus, l’alimentation cellulaire « utilise[rait] jusqu’à 99% moins de terres5 » qu’une production équivalente d’origine naturelle, permettant de faciliter l’alimentation de dix milliards d’humains à l’horizon 20506. Le tout en réduisant « les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 92% sans pour autant changer les habitudes des gens7. » En théorie, du gagnant partout. Bruno Carlhian, rédacteur en chef de Rungis Magazine, interrogé par téléphone, se dit «assez convaincu que l’argument environnemental est fallacieux. Il permet de camoufler, derrière la morale et derrière des études incomplètes, un appétit économique. »

À contrario, Gourmey et Vital-Meat, son unique concurrent français sur le secteur des cellules animales (qui cherche à produire un simili-poulet), veulent ménager la chèvre et le chou vis-à-vis des milieux agricoles : « La viande cultivée fera partie de l’offre des protéines animales disponibles demain, non pas “à la place de” mais “en plus de” ! » Étienne Duthoit, PDG de Vital-Meat8 précise à la presse estudiantine : « Ce n’est pas une alternative à la viande, mais une viande produite de manière alternative […]. Ce sera une source de protéines complémentaires qui viendra s’ajouter à la viande conventionnelle9 », faisant voler en éclats les revendications éthiques.

Il n’empêche que le secteur fait dans l’économie de la promesse à plein régime. Dans ce contexte, Gilles Luneau, journaliste et auteur d’une vaste enquête sur le sujet10tient à rappeler que : « C’est avant tout une offensive économique pour mettre la main sur le marché de la viande ». Un secteur favorisé par les milieux d’affaires de la Silicon Valley et notamment de think tanks tels que RethinkX : « C’est le petit milieu des transhumanistes qui finance, à travers des fonds d’investissements, des sociétés du type Gourmey, en plus d’une partie du réseau animaliste tel que L214 pour donner à l’ensemble une apparence vertueuse. Ils disent à mots couverts vouloir en finir avec la production agricole, au profit du laboratoire », analyse le journaliste.

Énième fabrique de l’incertitude ?

Jean-François Hocquette, Sghaier Chriki et Marie-Pierre Ellies-Oury, également chercheurs à l’INRAE, tempèrent les annonces environnementales du secteur issues d’études scientifiques fragiles : « Il est généralement admis que la production de “viande de culture” consommerait plus d’énergie [pour le maintien de conditions de laboratoires] que la production conventionnelle de viande de volailles ou de porcs ». Ils font d’ailleurs remarquer que « si l’élevage décroît, il sera nécessaire d’accroître la production des intrants industriels (engrais de synthèse) pour fertiliser les sols en remplacement des déjections animales (utilisées comme engrais naturels)11. »

Un secteur qui s’emballe même si « le contenu protéique des cellules cultivées […] n’est pas encore connu, ni leur teneur en fer ou en vitamine B1212 » et que la FAO identifie de possibles problèmes sanitaires soulevés par cette alimentation13. Matthieu Vincent, quant à lui, s’avance dans le brouillard : « D’un point de vue sanitaire, je ne vois pas de raison pour laquelle il devrait y avoir un problème. » Des débats scientifiques que Gilles Luneau estime « sans fin, qui permettent de focaliser l’attention et d’éluder une discussion politique plus fondamentale » : à savoir, veut-on vraiment de cette techno-alimentation ?

Selon, Jean-François Hocquette, le marché francilien pourrait être un tremplin idéal pour les activités de Gourmey. « Qui croit à la “viande de culture” ? interroge le chercheur de l’INRAE, ce sont des urbains, très souvent jeunes et diplômés, qui ont des activités tertiaires et une absence de connaissance du monde rural. »

Irait-on alors vers une alimentation de niche pour citadin ? Au contraire, pour Matthieu Vincent du Digitalfoodlab, qui réfléchit aux évolutions possibles de la filière : « À l’avenir, l’élevage sera certainement concentré sur la production de viande de haute qualité, avec beaucoup de valeur, du storytelling (le consommateur saura le nom de la vache et de l’éleveur…) pour des consommations exceptionnelles. Je ne vois pas l’agriculture cellulaire au restaurant, mais dans les produits transformés et de masse : pour le plus grand nombre. »

Même son de cloche pour l’homme d’affaires du Genopole : « L’alimentation cellulaire répondra probablement aux besoins de masse quand l’alimentation d’élevage sera réservée pour des cas exceptionnels ou pour la consommation d’une couche aisée de la population. » Une perspective qui dessine un hold-up de classe sur la viande ? « La situation est la même aujourd’hui, se rassure Olivier Tomat, les gens ne peuvent déjà pas s’acheter du bœuf Wagyu, ils consomment une production ultra–processée. Cela ne sera pas davantage le cas avec l’alimentation cellulaire. »

Olivier Tomat, qui « rêve de voir revenir Gourmey au Genopole » poursuit : « La majorité de la production de poulet est tout à fait industrielle et horrible. Je ne suis pas du tout dans des logiques de Dr. Frankenstein. Si ça sort d’un bioréacteur ou d’une usine de production de nuggets, je ne vois pas la différence ! »

Pour Gilles Luneau, il existe pourtant un fossé : «L’un des points sensibles, c’est de savoir comment ils nourrissent leurs aliments en laboratoire ? Là, ils opposent systématiquement le secret industriel. Ils veulent cacher que c’est bourré aux hormones de synthèse14 ! » Selon l’essayiste, proche de José Bové : « Nous ne sommes même plus dans de l’ultra–transformé mais dans l’empire du faux. C’est un énième exemple d’une humanité qui s’éloigne de la réalité… Quand votre alimentation ne repose pas sur la nature, mais sur la dépendance à une usine, cela constitue un renversement de l’imaginaire social et une rupture anthropologique. »

Élever = s’abaisser ?

En outre, des conséquences majeures sur le petit élevage ne sont pas à exclure : « La croissance d’entreprises high-tech multinationales, soulignent Hocquette, Chriki et Ellies-Oury, produisant de la “viande de culture” à un prix abordable et compétitif fragiliserait la rentabilité économique des petits éleveurs qui assurent la souveraineté alimentaire dans les pays en voie de développement [sic]. C’est une question de choix de société entre une multiplicité de petits producteurs ou la concentration de la production agricole entre quelques mains. »

Si la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) laisse la porte ouverte à l’alimentation cellulaire, comme elle le laisse entendre lors d’une commission sénatoriale en 2023, la Confédération paysanne s’y oppose fermement. Eric Sil, membre du syndicat et l’un des rares bergers itinérants d’Île-de-France, explique : « Parce que les animaux paissent, ils évitent la prolifération des ligneux. Le petit élevage permet de maintenir des paysages ouverts, riches de vies animales et botaniques. »

L’éleveur ovin, en activité depuis 25 ans dans le sud de l’Essonne annonce : « Face à ce nouveau business, on passera à l’action, et pas seulement de façon symbolique. Il y a quelque temps déjà, on a démonté un McDo [à Millau, en 1999] puis quelques barrières de la ferme des mille vaches [en Picardie]. Ça pourrait être de la même teneur. » « D’un côté, une perspective globale, ébauche Gilles Luneau, doit mener la population au démantèlement d’une agriculture et d’un élevage industriel et intensif. De l’autre, s’opposer à la fuite en avant qu’incarne la viande artificielle. J’appelle au boycott de ce type de produit. » Pour notre part, on suivra de près ce projet d’implantation.

Gary Libot, journaliste pour Le Chiffon

- Lire la présentation internet du principal lobby français : l’Institut Proteus.

- Le chantre mondial du secteur est Mark Post, ancien médecin néerlandais, professeur de physiologie à l’université Maastricht. Il est le premier à avoir fabriqué un simili-steak en 2013, projet financé par le co-fondateur de Google, Sergey Brin. Post fonde en 2016 la start-up Mosa Meat pour industrialiser le procédé.

- Pays qui fait l’objet de la première autorisation mondiale de consommation, en 2020.

- Pôle de start-up installé dans le 13e arrondissement. Le site est la propriété de l’oligarque Xavier Niel. Lire le dossier du Chiffon n°7 : « Paris, start-up City »

- Selon l’undeslobbies du secteur, le Good Food Institute.

- Informations publiées sur le site web de l’Institut Proteus. Des chiffres notamment basés sur une étude d’un cabinet de consulting pro-innovation Cedeflt : « Ex‑ante life cycle assessment of commercial‑scale cultivated meat production in 2030 », Janvier 2023.

- Chiffres tirés d’une étude de 2011 publié par l’université d’Oxford et largement remise en cause depuis.

- Filiale de Grimaud, grand groupe français d’élevage et de génétique avicoles.

- Neoma Alumni Mag, avril 2023.

- Steak Barbare, Éditions de l’Aube, 2020.

- « Les différences entre les aliments cellulaires et les produits animaux issus de l’élevage », Science et pseudo-sciences n°351, Janvier 2025.

- «La “viande in vitro” […] » Centre d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture, n°164, Mai 2021.

- « Food safety aspects of cell-based food », 2022. Disponible en ligne. L’organisation n’en prépare pas moins l’acceptabilité de la filière.

- Suite à des mobilisations paysannes massives, les hormones de croissance furent interdites dans l’élevage européen en 1988.