Genopole d’Évry ou le vivant transformé en Lego

[Article publié dans Le Chiffon n°13 de l’été 2024]

Le Genopole d’Évry-Courcouronnes (91) est le premier campus consacré aux « biotechnologies » en France. Sur place, des scientifiques et des entrepreneurs s’affairent à comprendre et intervenir dans le fonctionnement génétique et cellulaire du vivant. Les promesses de « décarboner l’économie » ou de soigner des maladies ouvrent des perspectives économiques majeures. Les questions sociales et philosophiques sont, elles, abyssales. Enquête.

Le « Genopole » se présente comme le premier « biocluster » du pays. Son objectif est de « créer et soutenir des entreprises de biotechnologie et le transfert de technologies vers le secteur industriel, favoriser le développement de la recherche dans les sciences de la vie, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines ».

À 30 kilomètres au sud de Paris, il rassemble pour l’heure une centaine d’entreprises, laboratoires et équipements technologiques, et près de 3 000 travailleurs, pour un budget annuel d’environ 20 millions d’euros porté principalement par le Conseil régional d’Île-de-France, l’État, le Département de l’Essonne, l’agglomération Grand Paris Sud, la Ville d’Évry-Courcouronnes et l’AFM-Téléthon1.

Mais avant d’entrer dans cette caverne d’ADN Baba, précisons d’abord ce que recouvre l’expression « biotechnologie », qui ne va pas de soi. Le terme désigne un domaine de recherche scientifique et technologique, commençant à se structurer dans les années 1990, au croisement de trois disciplines : la biologie, l’électronique, et l’informatique. Une combinaison qui permettrait de comprendre les mécanismes de la vie à l’échelle cellulaire et génétique, tout autant que de contrôler son fonctionnement.

Naturellement, les « biotechnologies » suscitent des espoirs immenses dans le domaine médical. La possibilité d’agir sur les gènes ouvre la voie à de nombreux essais thérapeutiques (« biomédicaments »). Toutefois, la recherche-développement se penche aussi sur la production de nouveaux aliments et matériaux « bio-sourcés », via le contrôle génétique des bactéries, des microalgues ou des insectes. Bref, nous sommes face à une « bioéconomie » au potentiel de croissance significatif.

Genèse du Genopole

Penchons-nous maintenant sur l’histoire de notre « biocluster » essonnien. Bien sûr, le Genopole n’aurait pas vu le jour sans les avancées de la génétique. En 1953, la structure de l’acide désoxyribonucléique (ADN) est découverte par le généticien James Watson et le biologiste Francis Crick. Dans la décennie 1970, le séquençage de l’ADN débute : il s’agit de connaître l’enchaînement des briques (l’ordre des nucléotides A,C,G,T) qui composent l’ADN2.

L’intégralité de ce code constitue le génome. Faiblement complexe de ce point de vue, le génome de bactéries est séquencé en premier. Suivent ceux de végétaux et d’animaux, avant de s’attaquer à celui des êtres humains, au début des années 1990.

À ce moment, nous rencontrons une institution clef dans notre histoire : l’Association française contre les myopathies (AFM), bien connue pour le lancement du Téléthon en 1987. Galvanisés par une levée de fonds trois fois supérieure aux attentes, Bernard Barataud, président de l’AFM, Jean Dausset et Daniel Cohen, respectivement créateur et directeur du Centre d’étude du polymorphisme humain (CEPH), mettent en place le Généthon en 1990. Son objectif est de financer la première cartographie du génome humain. Censée permettre de repérer plus rapidement des « anomalies » par un modèle d’organisation du génome, elle restera largement inefficace3.

Or, la même année, l’administration américaine débloque des milliards de dollars pour un Human Genome Project, visant à séquencer le génome humain. Le trio de chercheurs et leur entourage presse donc l’État français de rejoindre l’initiative états-unienne. S’ouvre en 1996 un Centre national de séquençage, appelé « Genoscope4» : il a à sa charge le séquençage du quatorzième chromosome sur les 23 qu’en compte l’humain et que se répartit le consortium international. Il en viendra à bout en cinq ans5.

C’est par la volonté scientifique et politique de rassembler l’AFM, le Genoscope et le centre national de génotypage qu’est lancé le Genopole en 1998, sous la forme d’un Groupement d’intérêt public6 (GIP) et sous la direction du biologiste Pierre Tambourin. En quelques années, la perspective économique pour la ville d’Évry change. À l’origine consacrée à l’informatique (elle accueille plusieurs sièges sociaux et usines), elle est désormais vouée à devenir la première « Genome valley » de France, à l’instar de la route 128 le long de laquelle commencent à s’agglutiner les laboratoires et entreprises de « biotech » à l’ouest de Boston, aux États-Unis.

Mutualiser chacun pour soi ?

Pour Estelle Vallier, chercheuse associée à l’Université d’Évry Paris-Saclay, autrice d’une thèse de sociologie sur le campus : « Au sein de Genopole, cela n’est pas un vieux cliché, le modèle de la Silicon Valley était vraiment très présent dans les discours des administrateurs et des politiques (de Valls à Fioraso). » Pour les initiateurs du Genopole, l’idée est simple : des moyens économiques communs (indispensables avec des infrastructures coûteuses) et une proximité géographique vont permettre les relations informelles et favoriser le développement des entreprises.

Une ambition dont les résultats sont à mitiger selon la chercheuse qui a enquêté cinq années sur place : « Le label Genopole crée un effet d’attraction à l’international mais la dynamique marchande qui règne au sein du cluster rend les collaborations sur place – le but initial du campus – difficile. Scientifiques et startuppers sont appelés à présenter des résultats de recherche pour lesquels ils sont tenus au secret du fait de clauses de confidentialité ».

Si l’effet cluster n’a pas pris, le modèle permet en revanche, depuis deux décennies, de drainer de vastes sommes d’argent public. En 2004, l’OCDE publie un rapport encourageant le développement des biotechnologies, présentées comme un levier de croissance7. S’ensuit de multiples plans de financement à l’échelle européenne (Programme-cadre de recherche, Horizon 2020) et en France par les différents Plans d’investissement et d’avenir relayés par France 2030 : la branche « Santé Innovation » prévoit 1,7 milliard d’euros, dont une partie substantielle ira au secteur des biotechnologies.

Le tout au service affiché de la « croissance verte » et de la « décarbonation de l’industrie ». Le service communication de Genopole écrit : « D’ici 10 ans, le domaine du « made with biology » [usiné par la biologie] englobera tous les aspects de la vie, de la médecine à l’alimentation et à la fabrication de nouveaux matériaux par le biais du vivant8 ».

Bouillon de culture

Allons donc voir sur place. C’est Laurence Lacroix-Orio, directrice du Pôle Croissance du Département Développement des Entreprises et Prospection [sic], qui nous fait visiter le campus pour la « journée de l’ADN » : « Le bâtiment que vous voyez au loin, c’est le premier employeur de Genopole ».

Yposkesis (« promesse » en Grec), lancé en 2016 par le Généthon, est l’une des plus grosses usines de médicaments d’Europe en thérapie génique9, employant 300 personnes. Les recherches en thérapie génique consistent entre autres à introduire des gènes dans des cellules pour tenter de soigner des maladies (des cancers, des maladies rares et chroniques). Plusieurs défenseurs du domaine pronostiquent que près d’un tiers des médicaments d’ici 2030 interviendront directement sur le fonctionnement de nos cellules ou de nos gènes, promettant une « médecine de précision » à l’efficacité inégalée.

Sur la route, une série de panneaux se présentent : « Bienvenue à L’Oréal Green Sciences Incubator », indique l’un d’eux. Le géant de la cosmétique co-finance depuis 2023 un programme d’aide à deux start-up de biologie qui veulent produire, en programmant des cellules de végétaux, des ingrédients pour l’industrie. En somme, la multinationale veut verdir son image, tout en faisant reposer l’incertitude de la recherche-développement sur de petites entreprises10, qui pourront être rachetées en cas de succès « L’Oréal cherche à mettre en place la cosmétique du futur », précise l’oratrice.

La visite se poursuit vers « le bâtiment 830, le plus beau du Genopole », selon notre accompagnatrice. On y trouve notamment des laboratoires « L2 », qui permettent d’« effectuer des expérimentations avec des agents biologiques présentant un risque de maladie chez l’homme dont la propagation est peu probable11 » , c’est-à-dire des manipulations diverses sur des êtres vivants de petite taille.

Ces infrastructures sont mises à la disposition des sociétés hébergées par le Genopole telles qu’Ynsect. Fondée en 2011, la société sélectionne et élève des vers de farine en usine pour qu’ils servent de nourriture aux animaux d’élevage et par la suite aux humains, et que leur déjections puissent fertiliser les sols. À travers un hublot, en effet, deux personnes en combinaison blanche intégrale, équipées d’un respirateur dans le dos, manipulent de grandes boîtes de culture. « Ynsect n’aime guère qu’on les observe », souffle Laurence Lacroix-Orio.

Y a-t-il des risques de fuite de ces agents biologiques ? « Vous savez, répond notre guide, il y a des protocoles de sécurité pour que cela n’arrive pas. » Le Genopole est un lieu sensible sur ces sujets car on y manipule aussi des virus. Yposkesis, par exemple, pour ces thérapies géniques, cherche entre autres à reprogrammer génétiquement des virus pour tuer des cellules cancéreuses12.

Gaëtan Flocco, sociologue à l’université d’Évry, a mené avec sa collègue Mélanie Guyonvarch une série d’entretiens au Genopole entre 2019 et 2021. Sans citer de noms, il avance que « certains des scientifiques que l’on rencontrait nous alertaient sur les risques d’un possible accident, une fuite de laboratoire. C’était juste avant le Covid13 ».

Pour la santé de tous et des plus fragiles

Au petit-déjeuner, nous rencontrons Jean Weissenbach, l’un des pionniers de la génomique en France qui fut directeur du Généthon et du Genoscope jusqu’en 2015 : « Je vais vous dire une chose, je pense qu’on va finir, en France, par séquencer systématiquement à la naissance le génome des nouveaux-nés. »

Une connaissance qui pourrait permettre de connaître les « déficiences » génétiques ou les risques de mutation pouvant favoriser l’apparition d’une maladie. Alors, la « médecine prédictive » pourrait préconiser des mesures d’hygiène, voire proposer des modifications génétiques ou cellulaires préventives, pour limiter les risques d’affections ou optimiser les chances de guérison. Dans cette approche, chaque personne pourrait être, dès le plus jeune âge, associée à des « faiblesses génétiques ».

Une perspective de séquençage généralisé de la population qu’appelle également de ses vœux Patrick Curmi, l’ancien président de l’université Évry Paris-Saclay : « L’objectif, à terme, est de séquencer toute la population française, à savoir 60 millions de génomes14 .» D’autant que depuis ses débuts fastidieux et coûteux, le procédé s’est industrialisé : il s’effectue désormais en une journée, pour une centaine d’euros maximum.

D’ailleurs, deux laboratoires de séquençage « à haut débit » sont déjà à la tâche, dans le cadre du plan France Génomique 2025. Lancé en 2019 entre Paris et Villejuif, le projet seqOIA vise à séquencer chaque année le génome de 6 000 personnes, habitant le quart nord-ouest du pays. Les informations sont stockées « de façon sécurisée et anonymisée » dans deux data centers, selon Jean Weissenbach. Le projet « Auragen », basé dans la région lyonnaise, se charge du reste du pays.

Se dirige-t-on vers le séquençage général et obligatoire de la population ? Et ce, dès le berceau ? Les parents pourront-ils s’y opposer ? « Ce sera difficile à obtenir, poursuit Jean Weissenbach, pour des raisons de santé publique. Si la Sécurité sociale veut établir des statistiques fiables sur la présence de risque de telle maladie dans la population, il faudrait qu’une grande partie de la population soit séquencée. Ce serait une raison d’exiger son obligation. » Optimiste, le biologiste met en avant l’avantage du système : « Votre médecin pourrait vous dire ‘vous êtes à risque de diabète’. Mais si vous adoptez une hygiène de vie, vous limitez le risque de X pourcents. Qu’est-ce que vous préférez faire ? »

Liberté, égalité, pièces détachées

Cependant, il n’y a pas là qu’une question d’efficacité de la médecine préventive. Selon Gaëtan Flocco : « Le séquençage pose des questions éthiques et philosophiques fondamentales ». En effet, « si les scientifiques avancent pouvoir prédire dix ans à l’avance la probabilité qu’une maladie touche un organe, c’est l’argument massue. Personne ne peut s’y opposer. Pourtant, la lecture du génome porte en elle l’idée de toujours mieux contrôler l’état des populations et de marchandiser des soins et des parties infimes du vivant. Le tout au nom du progrès médical », analyse-t-il.

Autrement dit, il en va ici de la liberté. Mais également de l’intimité la plus profonde, puisque toute donnée médicale peut faire l’objet de fuites, ou même de piratage comme dans le cas du Centre hospitalier sud francilien en 2022, qui a donné lieu à la diffusion d’informations médicales sensibles15. Pourrait-on également imaginer que le secteur assurantiel exige la transmission par la Sécurité sociale du génome d’un potentiel contractant avant de signer ?

Fabrice Colomb, sociologue et enseignant à l’université Évry Paris-Saclay, auteur du Capitalisme cannibale16, souhaite quant à lui questionner la vision du vivant qui sous-tend ces recherches : « Avec la découverte de l’ADN, le corps a de plus en plus été vu comme un assemblage de rouages dont l’ADN est le cœur, avec une idée centrale : la cellule serait le point de départ du vivant. Le corps est associé à une machine. »

Pour Colomb « dans un processus qui s’étale sur les quatre derniers siècles, le capitalisme a transformé l’intérieur du corps en une mine à exploiter et en une machine composée d’éléments qui sont vus comme interchangeables. On est passé d’un corps-cosmos – à l’image du monde, que l’on ne touche pas, que l’on respecte – à un corps-stock, réservoir de pièces détachées, que l’on triture, déplace et transforme, au profit de l’économie et de l’optimisation de soi ». « Bien sûr qu’un certain nombre de ces avancées permettent de soigner des malades, poursuit-il. Mais c’est une approche qui, sans s’attaquer aux causes fondamentales de la multiplication des maladies, nous réduit à un ‘code génétique’ manipulable à merci. Il y a là un potentiel de déshumanisation et de marchandisation majeur. »

Faudrait-il alors réfléchir à une mise entre parenthèses de ces recherches ? Pour Gilles Trystram, directeur du Genopole : « Le Genopole n’est pas là pour décider, pas là pour choisir. La question d’un moratoire appartient à un débat citoyen, pas particulièrement au débat scientifique. » Une nécessité de mise en débat cruciale pour Gaëtan Flocco : « Il faudrait que la population s’interroge davantage sur la pertinence et les dangers que représentent le séquençage humain ! »

Gary Libot, journaliste pour Le Chiffon

Excursus :

Travailler pour le bien de l’humanité ?

« En France, on a la chance d’avoir un cadre juridique et éthique qui contrôle ce qu’on peut faire ou non et nous protège de dérives » avance Karine Giraud-Triboult, responsable de la plateforme de biologie cellulaire de l’institut des cellules souches I-Stem installé au Genopole depuis 2005. « I-Stem cherche par exemple à fabriquer des cellules de rétine, de peau, des cellules musculaires ou des neurones », nous apprend-elle.

Des recherches qui pourraient non seulement « réparer » mais peut-être également « augmenter » des personnes saines ? Y a-t-il un risque que ces recherches se trouvent détournées au service d’une augmentation technologique de soi que défend le transhumanisme ? Face à ces questions, Jérôme Nicolas, chargé de médiation scientifique et assistant de communication du Généthon vient à la rescousse de notre interlocutrice : « Les biotechnologies peuvent être mises au service de bons usages : la guérison d’une maladie ; ou de mauvais usages, en intervenant sur un organe sain ». Le communicant poursuit : « Ici, on corrige, on intervient sur ce qui ne marche pas. On cherche à réparer l’ADN. On ne cherche pas à améliorer ce qui marche. Disons que l’on travaille avec des humains 0,9 et on cherche à arriver à 1.0. Les transhumanistes partent du 1.0 pour les amener à 2.0. »

Gilles Trystram, directeur général du Genopole, ancien directeur d’AgroParisTech, nous accueille dans son bureau qui donne sur l’AFM-Téléthon : « Que des résultats de laboratoire qui sont dans l’environnement Genopole pourraient être utilisés à des finalités [transhumanistes], peut-être, c’est possible. C’est toute la difficulté et la tension de la science. » Le directeur, en poste depuis 2022, tente de nous rassurer : « Demain, si une start-up demande à s’installer [au Genopole] mais présente un cadre éthique dans lequel on ne croit pas, on ne la sélectionnera pas. Cela dit, cela n’est pas parce qu’on va la refuser que d’autres ne vont pas l’accepter, ou que d’autre pays ne vont pas le faire ».

Plus largement, Gilles Trystram renvoie à l’existence d’un cadre démocratique et des lois de bio-éthiques censée limiter les risques d’usages des biotechnologies présentés comme des « dérives ». Pour Gaëtan Flocco : « Les scientifiques et les administrateurs du Genopole savent que leurs recherches sont très sensibles. Il est intéressant de relever qu’ils avancent toujours des critiques sur les mauvais usages de leurs recherches. Mais il y a deux choses : il est illusoire de penser qu’on peut à l’échelle d’une société trier les bons et les mauvais usages de ces technologies, les deux sont intimement mêlés. Puis, les critiques qu’ils avancent sur leur propre domaine sont à mon sens une manière de se montrer alerte sur les risques encourus, de rassurer la population et d’empêcher une discussion plus fondamentale sur la direction qu’ils font prendre à nos sociétés17. »

GL

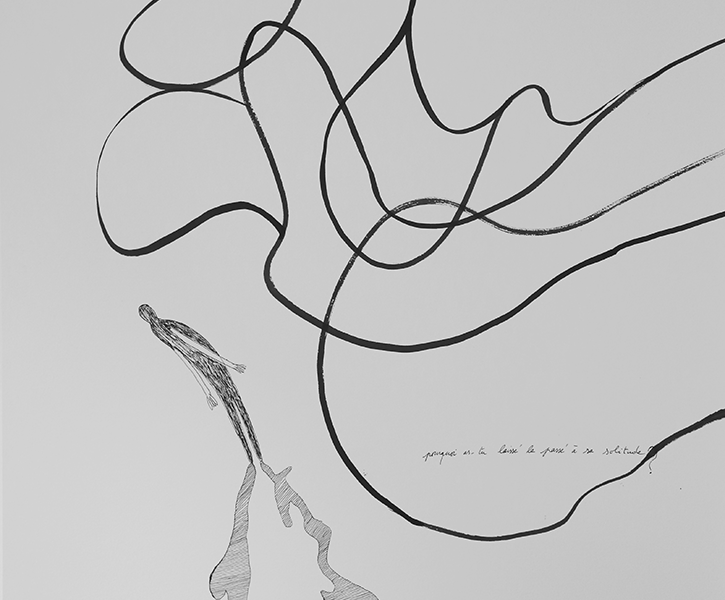

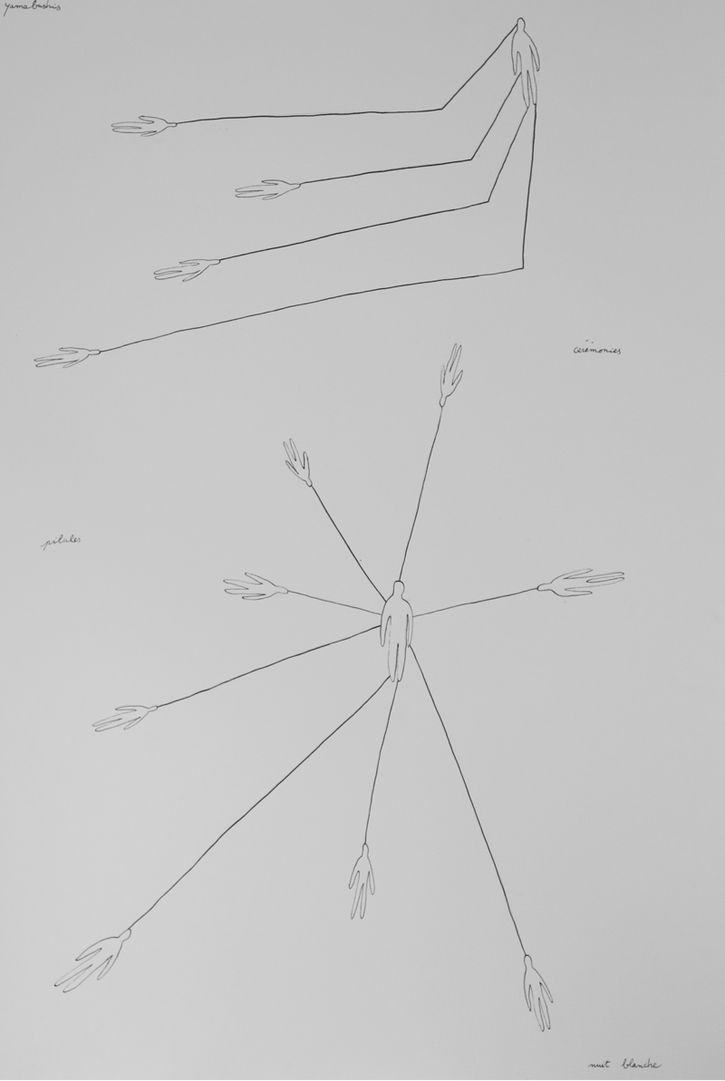

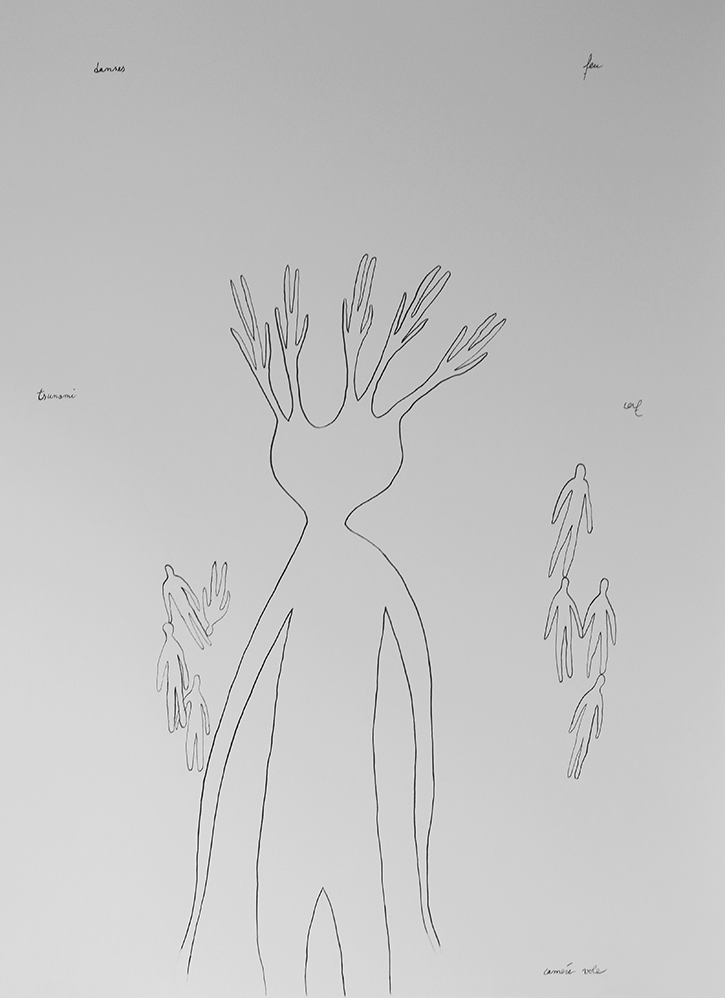

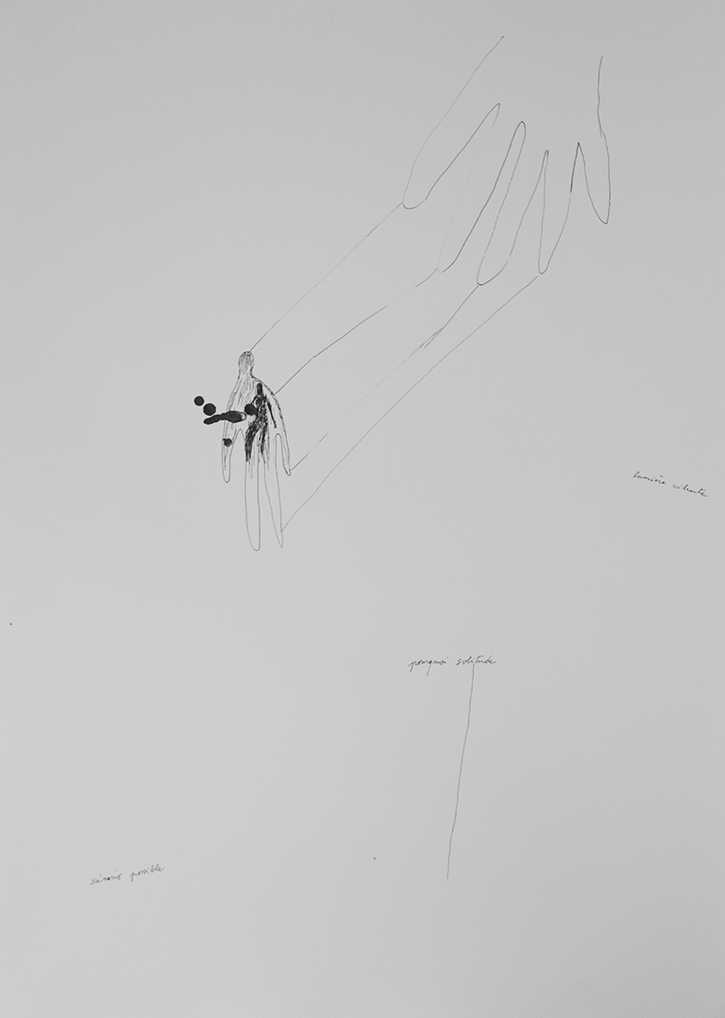

Illustration : Gilles Delmas.

Illustration : Gilles Delmas.

- Son financement provient à près de 60 % de la Région. Lire le rapport d’activité 2022 sur genopole.fr

- C’est aussi l’époque de la transgénèse qui autorise la transformation de la vie d’un organisme par introduction d’un gène étranger : les organismes génétiquement modifiés (OGM) voient le jour.

- Comme le dira biologiste Jean Weissenbach lors de la « journée de l’ADN » le 25 avril 2024 au Genopole.

- Qu’accompagne le Centre national de génotypage, créé en 1997.

- Le génome humain est composé 3,4 milliards de base d’ADN et d’environ 20 000 gènes.

- En plus des collectivités mentionnées, il rassemble aujourd’hui l’Inserm, le CEA, le Centre Hospitalier Sud-Francilien, l’université de Saclay et d’Evry Paris-Saclay.

- « Les biotechnologies au service d’une croissance et d’un développement durable », Rapport de l’OCDE.

- Rapport d’activité 2022 de Genopole, p. 42. Disponible en ligne.

- « Yposkesi, la thérapie génique, promesse révolutionnaire made in France » (dépêche AFP), L’Express, 17 mai 2022.

- Lire le dossier « Paris, Start-up city », Le Chiffon n°7 (hiver 2023). Sur cet incubateur, lire le communiqué « Genopole inaugure un nouvel incubateur pour accélérer l’innovation biotech en cosmétique », genopole.fr, 17 avril 2023.

- Définition tirée du site internet de l’hôpital Henri Mondor à Créteil.

- Article de L’Express.

- Nous tenons à rappeler que la fuite du SARS-CoV-2 du laboratoire P4 de Wuhan, sans pouvoir être attestée, est une possibilité parmi d’autres. Pour prendre un source consensuelle lire : « Covid-19 (virus SARS-CoV-2) », sur le site de l’Institut Pasteur

- Entretien avec Patrick Curmi, président de l’université d’Évry, dans Le génie des gènes, L. Geoffroy et P. Tambourin, Chercher Midi, p.150.

- « Hôpital de Corbeil-Essonnes cyberattaqué : cinq questions sur les données de santé divulguées », France Info, 26 septembre 2022.

- L’Échappée, 2023.

- Lire : « Participer ou pas ? (Re)mettre en question l’édition du génome face à ses promoteurs », Gaëtan Flocco, Mélanie Guyonvarch, Zilsel n°9, 2021.